「紀伊山地の霊場と参詣道」として、今年7月に世界文化遺産登録10周年を迎えた奈良・吉野山。約3万本の桜が群生する吉野山は、日本を代表する桜の名所として知られ、保全活動は1300年以上前から続いている。だが、この吉野桜が危機的な状況を迎えつつある。(オルタナ副編集長=吉田広子)

今から1300年以上前、民衆を救済するための苦行の末に、修験道の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ)が金峯山上で蔵王権現(ざおうごんげん)を感得し、その姿を桜の木に刻んだ――。

こうした言い伝えから、吉野山では、ご神木として桜が献木されるようになり、その数を増やしてきた。

吉野桜のほとんどは原生種シロヤマザクラで、葉を付けた後に花を咲かせる。気候によって変動するが、下千本、中千本、上千本、奥千本――と、下から順に開花していく様は荘厳だ。ソメイヨシノの寿命は60年と言われているが、山桜の寿命は約80年~100年と長い。

吉野の人たちは、枯れたところに桜を植えながら、日本の原風景を守ってきた。

ところが、近年、幹や枝がウメノキゴケに覆われたり、若い樹が立ち枯れたり、吉野山全域で深刻な被害が進んでいる。そこで、保全活動に取り組むのが、1916(大正5)年に設立された吉野山保勝会だ。

「日本人の精神は桜に凝縮されている。この桜の命をつないでいくために、どのように保護していくか、議論と調査を重ね、活動を進めていきたい」

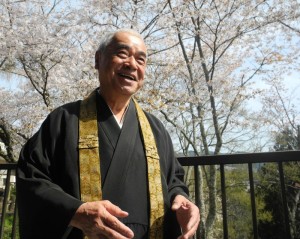

こう話すのは、竹林院の住職でもある吉野山保勝会の福井良盟(りょうめい)理事長だ。同団体は、下草刈りや病害虫除去、植林などに取り組む。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)