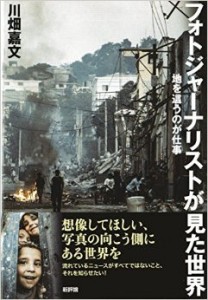

マスメディアが報じるニュースだけが、世界で起きている出来事ではない。フリーの記者や報道写真家が、独自の視点で、時にリスクも負いながら取材することで、私たちは多面的に世の中を知ることができる。『フォトジャーナリストが見た世界』(川畑嘉文著、新評論刊、税込2376円)は、「写真で世界を伝える」という仕事の舞台裏を見せてくれる一冊だ。(オルタナ編集委員=斉藤円華)

■過酷で危険 報道写真家

著者は世界の紛争地域や被災地を取材し、現地の様子や人々の姿を写真で伝える報道写真家。2001年に米国を襲った同時多発テロで、日系現地メディアのスタッフとして世界貿易センタービルの崩壊を目の当たりにする。警察の阻止線を超えてグラウンド・ゼロを撮影した体験が、著者を今の道に向かわせた。

ところが危険をおかして撮影しても、写真が売れる保証はない。多くのフリーランスの例に漏れず、著者の懐も厳しそうだ。失敗も数知れず、実に割に合わない仕事である。

■にじみ出る視線の優しさ

それでも真実に迫る写真を撮るには、目の前の現実にうちのめされつつ、萎縮しない強さが求められる。東日本大震災の取材では、何度も撮影を断られながら、被写体に迫っていったという。

「どんな取材でも、感謝と尊敬の気持ちを持って臨み、決して奢ることなく謙虚に話を聞き、写真を撮らせてもらう。そうでなければよい取材などとてもできない」(117頁)

目の前の被写体と共振することで、著者は眼前に広がる世界を撮ろうというのだ。困難な中にあっても懸命に生きようとする人々に注ぐ視線の優しさが、行間から伝わってくる。著者の写真は弱き人々の視点に立つ作品が多いと感じるが、押し付けがましさや説教臭さがないのは、その姿勢のゆえだろう。

世界で広がりつつある、憎しみや怒りによる分断を乗り越えるためにも、著者のような視点からの仕事が求められているのではないか。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)