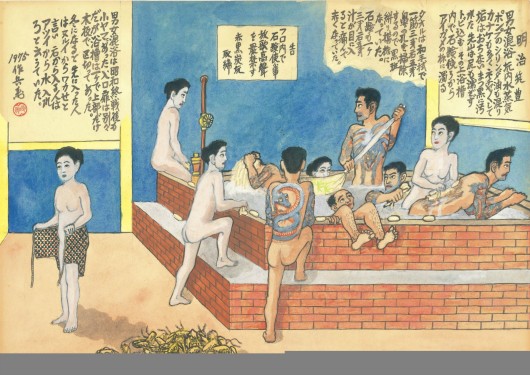

■ 生々しく立ち上る炭坑夫の生活

山本作兵衛は年若いころから渡り坑夫として、福岡県の筑豊地域の多くの炭坑で働いた。炭坑夫を引退してからは警備員を務め、1957年には時間の余裕の中で炭坑とその風物を描き始める。

彼が描いたのは青年期の大正7年くらいまでの情景が中心で、ほかに十分な記録が残されていないだけに貴重だ。「孫たちにヤマ(炭坑)の生活やヤマの作業や人情を書き残しておこう」という動機が、彼を旺盛な表現活動へとかき立てた。作品にはモノクロの墨画とカラーの水彩画の2種類あるが、本展では後者を展示している。

蒸し暑さのため褌一丁の作業姿。夫婦で組になっての共働きもあり、ときには子どもの入坑すらあった。低層炭など天井が低い中での困難な作業。炭塵と油で真っ黒になった浴槽への男女混浴。リンチやケンカ。

こうした題材の絵画からは、無味乾燥な歴史書にはない、人々の生活の実情が生々しく立ち上ってくる。山本は図の横にある説明文にもこだわり、ときに坑夫の歌も交え、その哀歓をいまに伝える。彼が描いた川舟の牧歌的な情景は交通の近代化で喪われていった「職」の姿であり、それは彼の画業全体にも重なる。

■ 絵画や日記、世界記憶遺産に

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)