株式会社オルタナは2024年1月17日に「サステナ経営塾」19期下期第4回をオンラインとリアルでハイブリッド開催しました。当日の模様は下記の通りです。

①企業とNGO/NPOのエンゲージメントとは何か

時間: 10:20~11:40

講師:東梅 貞義 氏(公益財団法人世界自然保護基金ジャパン<WWFジャパン>事務局長)

第1講には、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)の東梅貞義事務局長が登壇し、NGOの立場から企業とのエンゲージメントについて講義した。

・世界100カ国以上で活動する国際的な環境保全団体のWWFは、NGOのサステナビリティ貢献度を図る「Globlescan サステナビリティリーダー国際調査」で、最も高く認知されているNGOだ。

・同国際調査によると、気候変動、生物多様性の減少、水・資源の不足、森林減少、貧困は最も緊急度の高い課題だ。2023年に課題の上位に浮上した森林減少(Deforestation)も緊急度トップ5に入り、それに対応して、すでにEUでは減少を食い止める規制が始まっている。

・WEF(世界経済フォーラム)の公表する「グローバルリスク報告書」(2023年版)でも、中長期リスクでは環境リスクが上位5つを占めた。東梅事務局長は、気候変動対策の失敗によるリスクや生物多様性の減少によるリスクは中長期で企業が備えるべきグローバルリスクだとして、各社の経営層がそのリスクをどう認識し、どれだけ議論しているかを問うた。

・その上で、「カーボンニュートラル経営」と「ネイチャーポジティブ経営」の実現には、どちらも「Commit(自社の目標設定)」「Disclosure(自社の気候関連および自然関連財務情報開示を行う)」「Advocate(政策アドボカシーを行う)」の3つの大きな取り組みを組み合わせて進めることが道筋だと説明した。

・政策アドボカシー(政策提言への参画)は、日本でもようやく最近、理解と参加が広がってきた。

自社目標の設定に関しては、COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)の場で毎年国際合意が塗り替わる中、パリ協定の1.5度目標と自社目標との整合性を示すため、SBTiに参画し、承認を得る日本企業が加速している。

・政策アドボカシー活動については、「気候変動イニシアチブ」への参加団体が現在798団体(うち、企業は607社)と、5年間で8倍近くに増えた。ネイチャーポジティブ関連では、世界53か国から400社(日本から14社)が署名する「Business for Nature」を紹介した。

・「Living Planet Report:生きている地球レポート 2022」では、1970年以降の約50年で世界全体の生き物の数の変化を表す「生きている地球指数」が69%減ったことが明らかになった。ネイチャーポジティブ(2020年を起点に自然の減少を食い止めるだけでなく、2030年までに自然を回復軌道に乗せること)には、そうしたグローバルリスクを知り危機感を持つことが大事だ。

・ネイチャーポジティブの目標設定には、「Avoid(自然の減少を回避する)」「Reduce(自然の減少を削減する)」「Restore & Regenerate(自然を回復・再生する)」の順で取り組むよう、コンサベーションヒエラルキー(優先順序)の意識が重要となる。

・情報開示も着手して見えてきた内容の進捗を示して開示していくことに価値がある。アサヒグループホールディングスのTNFD開示を好事例として、LEAP(特定、診断、評価、対策)分析の中身を説明した。

事例紹介「難民が人材として一歩踏み出したとき、企業に起きる変化と成長」

時間: 12:40~13:00

講師:渡部カンコロンゴ清花・特定非営利活動法人WELgee 代表理事

WELgee(ウェルジー)は、難民人材と日本企業を繋ぐ人材コーディネーション事業「WELgee Talents」を運営している。来日した難民申請者を「グローバル人材」として日本企業への就労を支援する。主な講義内容は次の通り。

・世界全体で難民の数は1億人以上(2022年末)に及び、過去最大規模になっている。

・日本では、難民・難民申請者・避難民が2万人以上いる。

・日本の難民認定率は0.5%(2020年)でG7の中では最も低い。2022年には、12469人を審査したが認定したのはわずか202人。

・日本に来た理由は、「短期滞在ビザ」が最も早く下りたからであり、平和や安全性、日本につてがあったからなどの理由ではない。

・来日した難民申請者にとって唯一の救いの道は、「滞在許可を更新し続けて認定を待つ」だけ。来日中は6カ月ごとに滞留資格(特定活動)を更新し、難民認定を待つ。

・日本では難民認定が出るまで平均で4年弱かかる。日本にいてもつながりがなく、孤独な状態にいる。

・そもそも「難民」という人材はいない。プログラマーや弁護士などユニークな人材の宝庫でもある。

・そこで、日本企業とつなぐ、人材コーディネーション事業を始めた。2017年9月から2023年7月までに22人の雇用を支援し、就労継続率70%超を実現した。受け入れ側の企業にとっては、イノベーションの促進や社員の意識改革につながる。

・⼈材の在留資格(ビザ)を「特定活動」(難⺠申請中)から「技術・⼈⽂知識・国際業務」に切り替えることを⽬指す。「技術・⼈⽂知識・国際業務」は難民不認定になっても就労許可を失わない。海外出張も、家族の呼び寄せも可能。10年ほどの更新で「永住者」の申請も可能だ。

➁「人的資本経営」とガバナンス

時間: 13:00~14:20

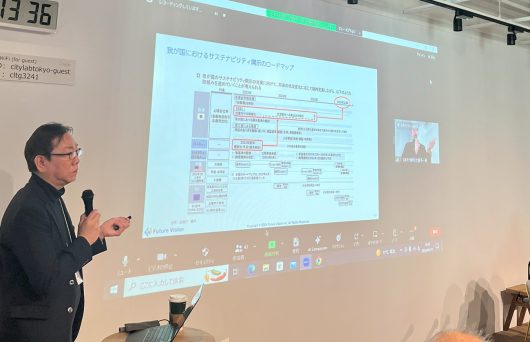

講師:大喜多 一範 氏(株式会社Future Vision 代表取締役/株式会社オルタナ オルタナ総研フェロー)

第3講には、株式会社Future Vision代表取締役/株式会社オルタナ オルタナ総研フェローの大喜多 一範氏が登壇し、「『人的資本経営』とガバナンス」について講義した。主な講義内容は次の通り。

・人的資本とは人材を「価値を生み出す」資本と捉え、人件費もそのための投資と位置づけた考え方だ。人的資本経営が注目されるようになった背景には、企業価値を測る尺度が変わってきたことがある。

・「財務資本」や「製造資本」などの有形資産や、企業の技術的優位性の尺度となる無形資産の「知的資本」だけでなく、ステークホルダーとの関係を示す「社会関係資本」、自然資本と企業活動の源である「人的資本」などが重要視されるに至った。

・人的資本は、ESGのうち「S」と「G」の2つに関わる、最も重要なサステナ要件だ。

・特に日本では、高齢化が進み、労働力人口が減少する。業務の効率化やDXの推進と並んで、人材のスキルアップをはじめとする人的資本への投資が、企業の持続的成長に向けて必須条件となった。

・人的資本への投資は、自社の経営戦略と人材戦略との関係が一貫している必要がある。そしてサステナ関連情報開示においても、その一貫性が重視される。

・経済産業省「持続的な企業価値向上と人的資本に関する研究会報告書─人材版伊藤レポート─」では、人材戦略に求められるものを定義した。それが、3つの視点と5つの共通要素を合わせた「3P・5Fモデル」だ。

・価値観の多様化、働き方の多様化なども進んでいく中で、多様な人材を同じ企業目標のベクトルに向かわせて行くには、企業のパーパスやビジョンの明確化が必要である。

・それぞれ異なった価値観を持つ多様な人材が共通のパーパスを持ち、同じビジョンを思い描いた時、企業、そして社会の更なる発展につながるイノベーションが生まれると期待できる。

③ワークショップ: 自社における人権課題の洗い出し

時間: 14:35~15:55

講師:森 摂(株式会社オルタナ 代表取締役/オルタナ編集長)

サステナ経営塾第19期下期第4回の第3講では、人権に関するワークショップを行った。講義の後、グループワークを実施。社内と社内それぞれの人権課題の洗い出しを行い、各グループが全体発表を行った。概要は下記の通り。

●「ビジネスと人権」に関する基本情報

・2011年、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を策定

・日本も2020年10月、国別行動計画(NAP)を発表。企業に対し、「人権デュー・ディリジェンス(人権DD)」導入を期待することを盛り込んだ

・経産省は2022年9月、「責任あるサプライチェーンなどのための人権尊重ガイドライン」を策定した

・超党派の議員連盟は、2024年の通常国会で人権DDを義務付ける法案の提出を目指す

・EUや米国を中心に、人権DDの法制化が進む。2022年2月には欧州委員会がコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス(CSDD)指令案を発表。2023年12月に暫定合意し、正式採択に向けて議論が進む

●グループワーク

グループワークでは、人権に対する取り組みの難しさ、範囲の広さなどについて課題感が共有された。バリューチェーン全体で人権DDの実施が求められているものの、サプライヤーの調査をどのように進めるか、課題を抱える企業は多い。社内の取り組みについては、ハラスメント防止策や外部通報制度の充実、同性パートナーのための「パートナーシップ証明書」などの事例が出された。

➃企業事例:イオンのサステナ経営戦略

時間: 16:10~17:30

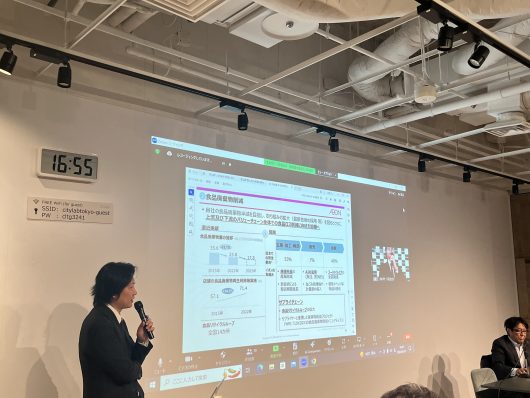

講師: 鈴木 隆博 氏(イオン株式会社 環境・社会貢献部 部長)

第4講には、イオン株式会社環境・社会貢献部の鈴木隆博部長が登壇し、企業事例として「イオンのサステナ経営戦略」について講義した。主な講義内容は次の通り。

・イオンのサステナビリティの原点は「環境活動」と「平和」だ。これは、四日市公害や大気汚染の深刻化を目の当たりにした、同社創業者の岡田元也会長によって掲げられた。

・「お客様とどう商売以外でつながっていくのか」に注視し、その第一弾イベントとして、植樹活動が約30年前から始まった。その地域の在来種を顧客とともに植樹し続け、植樹合計本数は1255万本に上るという。これに続き、買い物袋の持参運動や店頭での資源回収運動にも先駆けて取り組んできた。

・脱炭素ビジョンでは、「2030年までに店舗使用電力の50%を再生可能エネルギーに切り替える」中間目標を掲げる。すでに、2023年度末には、国内電気の55%を再生可能エネルギーに切り替え、中間目標を達成できる目途もたってきたという。

・このほか、脱炭素に関しては大きく2つの取り組みを行う。農水省の「GHG(温室効果ガス)削減見える化」事業では、ルールメイキングや実証実験に携わってきた。自社農場や契約農業で生産するトマトやキュウリ、米の3品目に対し、生産段階のGHG排出量の算定シートの開発とGHG削減率を等級に応じた星の数で商品に表示する。ハウス内の暖房機から発生するCO2を回収し、それをイチゴの株元に施して光合成を促す「CO2フリーイチゴ」の実証実験も始めた。

・もう一つが、EVの充電設備の整備だ。2023年5月から始まった「V2Hサービス」は、家庭で発電した余剰電力を、EVを介してモールに放電するとポイントを進呈する仕組みだ。

・第三者認証を取得する持続可能な商品は、国内最大規模となった。水産資源や環境に配慮した持続可能な漁業を認証するMSC認証取得商品は29魚種、52品目となり、国内プライベートブランドでは初めてとなるMSC認証の原材料を使用したキャットフードも2023年9月から販売している。

・オーガニック商品の拡充も進む。オーガニックの生産者を支援するため、オーガニック生産者とイオングループとのパートナーシップである、「イオンオーガニックアライアンス」を設立した。生産した商品をイオンの物流に加えることで、生産者のコスト負担を減らすなどの支援を行う。パートナー事業者数は120を超えた。

・様々な日用品を再利用可能な容器で販売するLoop展開店舗数は100を達成した。一方で、回収率は約30%で、効率の良い回収方法の課題は残る。

・鈴木隆博部長は様々な取り組みを行う理由についてこう語った。「これまで、サステナブルな商品を並べ、アピールしてきたが、顧客に一方的に促すという色が強かった。どの商品をとってもサステナブルな商品である環境をつくり、顧客自身が選択するという機会を与えられるよう取り組んでいかなければならない」

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)