記事のポイント

- 米科学者らはハリケーン基準に「カテゴリー6」の新設を提案した

- 現状のハリケーン基準はカテゴリー1から5までの5段階だ

- 2013年以降、カテゴリー5の中でも異常値を示す暴風雨が5件発生した

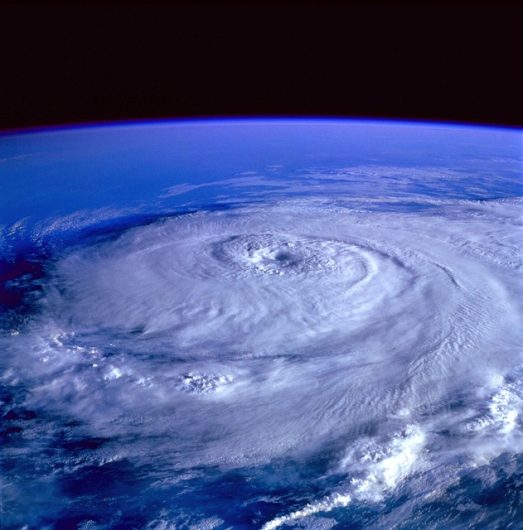

米科学者らは、気候の激甚化を踏まえ、ハリケーンの強度を示す基準に「カテゴリー6」の新設を提案した。現基準では、風速毎時157マイル(約252キロメートル)以上の最強度のハリケーンは「カテゴリー5」とされる。しかし2013年以降、風速毎時192マイル(約309キロメートル)を上回る暴風雨が5件発生している。(オルタナ副編集長・北村佳代子)

米科学者らは、海洋と大気の温暖化によって暴風雨が急速に強まり、地球規模で、かつてないほど力強く渦巻くメガハリケーンが発生しやすくなっていることを研究で明らかにした。そして、既存のハリケーン基準に、「カテゴリー6」を新設することを、米国科学アカデミー発行の機関誌『米国科学アカデミー紀要(PNAS)』で提案した。

現在のハリケーン基準は、シンプソンスケールと呼ばれ、1970年代初頭に開発されたものだ。最強度を示す「カテゴリー5」は、風速毎時157マイル(約252キロメートル)以上のハリケーンで、米・国立ハリケーンセンターは、「数週間から数か月間、居住不可能になる可能性のある」、「壊滅的」な被害をもたらす強度と説明する。

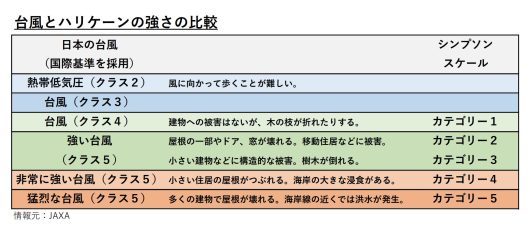

台風の強度は、「強い台風」「非常に強い台風」「猛烈な台風」といった表現で識別されるが、ハリケーン基準「カテゴリー5」は、「猛烈な台風」と同等の強度にあたる。

■新カテゴリーの暴風雨はすでに5つ発生

過去の暴風雨の観測結果を精査した米科学者らは、多くの「カテゴリー5」の暴風雨の中に、風速毎時192マイル(約309キロメートル)を上回る異常値を示した暴風雨が2013年以降に5件発生していることを発見した。

その5つとは下記だ。

- 2013年台風ハイエン(平成25年台風30号):フィリピン全土で6千人超が犠牲に

- 2015年ハリケーン・パトリシア:メキシコ。最大瞬間風速215マイル(346キロメートル)

- 2016年台風ムーランティ(平成28年台風14号):台湾や中国・華南地域

- 2020年台風ゴニ(令和2年台風19号):フィリピンを襲った「スーパー台風」

- 2021年台風スリゲ(令和3年台風2号):カロリン諸島

「カテゴリー6」新設を提案した科学者の一人、ファースト・ストリート財団のジェームス・コシン科学アドバイザーは、「ある閾値以上のものをカテゴリー5と区分することで、リスクを過小評価しかねない」という。

■地球温暖化に伴い暴風雨の激甚化リスクが高まる

米科学者らは、「カテゴリー6」に相当するような暴風雨が発生する可能性のある条件を分析した。その結果、フィリピン付近では、地球温暖化が産業革命前に比べて2度上昇すると「カテゴリー6」に相当する暴風雨が発生するリスクが50%上昇し、地球温暖化が4度上昇するとリスクは2倍になるという。

また、「カテゴリー6」クラスの暴風雨の発生頻度は、自然変動ではなく気候変動と関連していることも確認した。地球上のいずれかの地域で、このクラスの暴風雨が発生する頻度は、地球温暖化を1.5度に抑えた場合は2%上昇、2度なら7%上昇、3度なら10%に上昇するという。

■「備え」を促す議論の助けに

一方、気象学者らの間では以前から、シンプソンスケールが風速しか考慮していない点を問題視する声もあった。

コシン氏とともに「カテゴリー6」の新設を提案したローレンス・バークレー国立研究所の気候科学者マイケル・ウェーナー氏も、「シンプソンスケールは風の強度を示す尺度だが、実際に人々に災害をもたらすのは、強風以上に激しい降雨や洪水だ」と米メディアにコメントする。

ウェーナー氏は、「過去に私たちが考えた方法は、現在、そして未来においては必ずしも良い説明にはならない」と述べ、熱波に見舞われたオーストラリアが熱分布図に新しい色を追加したことや、米海洋大気庁(NOAA)が今年1月に、サンゴの白化アラートシステムに3つのカテゴリーを追加したことに触れた。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)