記事のポイント

- キリンはサッカーの応援活動による社会的インパクトを初めて可視化した

- 事業への投資価値を社会的な側面から評価するSROIを用いて分析した

- 応援はコミュニティ形成と活力向上に大きく貢献していることが分かった

キリンホールディングスは5月20日、サッカーの応援活動による社会的インパクトを初めて可視化した。事業への投資価値を社会的な側面から評価する「社会的投資収益率(SROI)」を用いて、インパクトを定量化した。(オルタナ副編集長=池田 真隆)

■社会・経済・環境価値を定量的に見える化へ

SROIとは、事業によって生じた社会的・経済的・環境的変化(便益)を定量的に可視化するフレームワークだ。便益とは、健康改善による社会保障費の削減や税収の増加などを指す。

SROIを算定すると、事業への投資額に対してどの程度の社会的な便益を生み出したのか、倍率で示すことができる。金銭価値に換算した便益を、事業に費やした費用で割ることでその倍率が出せる。

1990年代後半に米国の中間支援組織が社会的企業などに資金助成を行う際の指標として、SROIを開発した。その後、欧州にもこの動きが広がり、ガイドラインやSROIを実施する際の7原則ができた。

7原則とは、「ステークホルダーの関与」「変化に対しての理解」「重要な物事を価値づける」「重要な物事のみを評価の対象とする」「アウトカムの過剰な主張をしない」「透明性の担保」「結果の検証」――だ。

なかでも、ステークホルダー参加型の評価はSROIの特徴の一つだ。ステークホルダーからの評価を原則に組み入れたことで、分析の妥当性の担保を図っている。

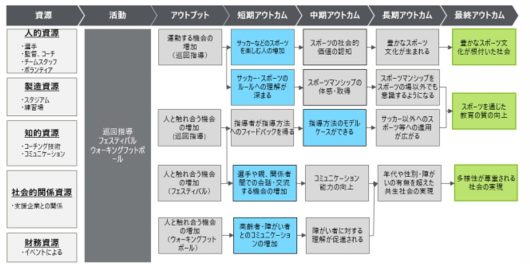

キリンは、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)が作成したロジックモデルを参考に、サッカーの応援活動による社会的価値創造のプロセスを図式化した。この図を使って、サッカー日本代表戦である「キリンチャレンジカップ」と「キリンファミリーチャレンジカップ」を、SROIを用いて分析した。

測定の結果、「キリンチャレンジカップ」のSROIは8.0だった。社会的インパクトとしては、「人・社会とのつながり(コミュニティ)」や「モチベーションの向上」などが大きかった。

「キリンファミリーチャレンジカップ」は、「家族や仲間との絆の深まり」に加え、年齢や性別による違いを受け入れる「多様性」などが高く、1.4という結果だった。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)