日本で1960年から発売している「ネスカフェ」はコーヒー豆の調達から製造、消費、廃棄までライフサイクル全体で環境配慮に力を入れる。製品の脱炭素化に意欲的に取り組むグローバル目標の一環だ。CSV(共通価値の創造)視点で製品パッケージの脱プラ改良に取り組み、近年ではアップサイクルを通して資源循環を促す。

ネスレ日本は3月6日、「ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパック(詰め替えパック)」の新コミュニケーションを開始することを発表した。これまでは「ネスカフェ」の専用瓶やコーヒーメーカーに詰め替えることを推奨していたが、新たに、自分好みの容器(口径 6cm 以上の密閉容器を推奨)に詰め替えられることを訴求し始めた。

コロナ禍によって家にいる時間が増えた。身の回りのものを自分好みのものでそろえたいと考える生活者は増えており、新コミュニケーションはこのニーズに合わせた形だ。

パッケージを容器の上にかざし、指で押すと、封が割れてコーヒーが補充できる。押した時に「パキッ」という音がなる面白さにもこだわった。利便性だけでなく、「音」と「感触」で詰め替え作業そのものを、楽しんでもらうことを狙った。

同社の飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒー&システム・ギフトボックスビジネス部の中西弘明氏は、「マイボトルやマイバッグと同じように、『ネスカフェ』を選ぶということが、サステナブルな未来につながる身近なアクションの一つにしたい。」と意気込む。

■「ネスカフェ」は「社会課題の解決」が原点に

「ネスカフェ」は1938年に誕生した世界最大のコーヒーブランドだ。ブランドができた背景には、社会課題の解決がある。

当時、ブラジルでコーヒー豊作の年に価格が暴落した。農家が大量にコーヒーを捨てており、ブラジル政府から、余ったコーヒー豆を使って、保存できる形にできないかと相談を持ち掛けられた。こうして生まれたのが、「ネスカフェ」だ。

2023年秋から、ブランドコンセプトを「Make your world」とし、「ネスカフェ」ブランドの核にサステナビリティがあることを訴求する。

中西氏は、「社会課題に関心が高い若年層に働きかけるには、美味しさを超えて、情緒的な共感によって選ばれるブランドにならないといけない」と指摘する。

「精神的なつながり」を生み出すことが重要とし、その思いを新しいブランドコンセプト「Make your world」に込めた。新パッケージで、自分好みの容器に詰め替えできるように提案するようになったのも、自分に合ったライフスタイルの体現を後押しする狙いがある。

■回収した紙パッケージを手ぬぐいやアクセサリーに

日本では製品パッケージの改良にも2008年から取り組んできた。2008年にはプラスチック製キャップの削減、2010年には漏斗部分を紙にし、アルミ箔の使用量をゼロにした。2012年にはプラスチックフィルムを減らした。

資源循環を目指し、アップサイクルにも力を入れる。企業や自治体などと協働して「アップサイクル」に取り組む一般社団法人アップサイクル(大阪市)に設立から参画し、同社は 「ネスカフェ」や「キットカット」の使用後の製品パッケージを提供する。そのため、製品を取り扱う小売店などに製品パッケージの回収ボックスを置いた。

一般社団法人アップサイクルはそれらのパッケージと未利用の間伐材を使い、手ぬぐいや水引などを制作した。

一般社団法人アップサイクルが昨年12月から始めたこの取り組みは、「TSUMUGI」というプロジェクトだ。このプロジェクトでは、日本の伝統技術を次世代に継承したいという思いから、伝統工芸とのコラボレーションを行っており、すでに第四弾まで実施した。

第一弾は、加賀友禅の技法で手ぬぐいを、第二弾は水引細工の技術でアクセサリーを創作した。今年2月に実施した第三弾では、日本の伝統文化「ひな人形」を制作した。また、第四弾は今年4月に石州和紙とコラボレーションした石見神楽コースターを発表した。

同団体の瀧井和篤・事務局長は、「日本の伝統工芸は数百年の歴史を持つが、担い手不足の課題にも直面している。環境配慮をしながら、伝統や文化を次世代に残していきたい」と語る。

資源循環を促すには、生活者の参加が欠かせない。瀧井事務局長は、「生活者が協力した結果を可視化することが大事だ」と強調する。生活者の行動の結果を見える化し、欲しいと思えるものにアップサイクルすることで、より多くの生活者を巻き込み、サーキュラーエコノミーを推進していく。

同団体の取り組みに賛同した組織は、ネスレ日本に加えて、TOPPANホールディングス、サラヤ、神戸市役所など35を超えた。

■「コーヒー2050年問題」と「ネスカフェ プラン 2030」

「ネスカフェ」が取り組む社会課題に、「コーヒーの2050年問題」がある。コーヒー栽培に適した土地は、北緯25~南緯25度に限られている。気候変動の影響で、コーヒー栽培に適した土地が最大で50%減ることが予測されている。さらに、コーヒー農家の約8割が、貧困状態にある。

なお、同様の問題は、バナナやチョコレートの原料であるカカオでも起きている。国際価格は上昇しても、生産者に還元されない。1日1ドル以下で暮らす農家の割合は多い。

今後、人口が増えていくと、2050年ごろにはコーヒーだけでなく、バナナもチョコレートも今のように手軽な価格で購入することが難しくなってしまうのだ。

ネスレは、コーヒー栽培を持続可能なものとするための世界的なプログラム「ネスカフェ プラン」を 2010 年に立ち上げ、気候変動対策やバリューチェーンにおける社会的・経済的課題の解決を支援する活動を行ってきた。さらに取り組みを加速させるため、2022年10月に「ネスカフェ プラン2030」を掲げた。

同プランは、コーヒー栽培を持続可能なものにするためにいくつかのグローバル目標を設置した。2025年までにグローバルで、100%責任ある調達に切り替え、再生農業を通じたコーヒー豆を20%調達する。2030年までに、この割合を50%に高め、温室効果ガス排出量を半減することを目指す。これらの目標を達成するために、同社は10億スイスフラン(約1700億円)を投じる。

■プラスチックパッケージの95%以上をリサイクル可能に

プラスチック問題については、グローバルで2025年までにバージンプラスチックの使用を3分の1削減すること、プラスチックパッケージの95%以上をリサイクル可能なものに設計することを目指す。

環境に配慮した取り組みはコストがかさむが、「CSVの概念が社内に根付いているので、思い切った判断ができる」と同社コーポレートアフェアーズ統括部サステナビリティ&ステークホルダーリレーションズ室の山口恵佑氏は指摘した。

「トップがサステナビリティを重視したパーパスを社内で訴求することで、組織全体でプラスチック問題に向けて躊躇なく取り組める」と話す。山口氏は、「アップサイクルは有効な手段」とし、長期的な視点で水平リサイクルの可能性も追求していくという。

■廃プラへの問題意識、国別では日本が最下位

世界では、プラスチックの生産や使用を巡るルールづくりが進む。2022年3月に開かれた国連環境総会で、法的拘束力のある「プラスチック汚染防止条約」を採択することが決まった。2024年末までに政府間交渉委員会を5回開催し、条約の制定を目指す。

現在、条約のドラフト作成が進むが、世界共通の義務的なルールを設定するか、自主的な国別行動計画にとどめるかで、各国が対立している。

そこで、ネスレは法的拘束力のあるプラスチック汚染に関する国際条約を支持し、「国際プラスチック条約企業連合」への参画を表明した。ネスレ日本も、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)の支援で発足した「国際プラスチック条約企業連合(日本)」に参画した。

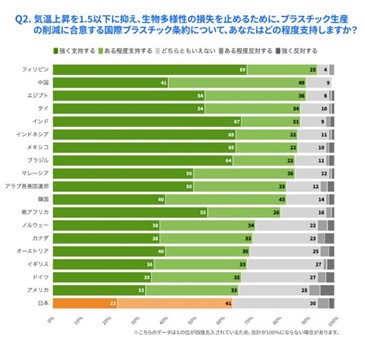

国際環境NGOグリーンピース・インターナショナル(本部・アムステルダム)はこのほど、日本を含む19カ国で国際プラスチック条約に関する意識調査をした。回答者の82%が、プラスチックの生産制限に賛同すると答えた。

だが、日本の賛同率は、19カ国中最下位の68%で、そのうち強く賛同すると答えたのは22%だった。生活者の意識をどう高めていくかが、今後脱プラを強化していく上での課題だ。

■サーキュラーエコノミーを促すブランド相次ぐ

「ネスカフェ」のように生活者の行動変容を促すブランドが相次ぐ。スターバックスコーヒージャパンは店内で提供するアイスコーヒーやアイスティーなどアイスビバレッジ用に「樹脂製グラス」を導入して1年が経過した。

当初はこの導入により約100トンの廃棄物削減につながると見込んでいたが、3月25日、約482トンの削減につながったと公表した。

日本マクドナルドも脱プラを強化する。すでに全店で紙ストローと木製カトラリーへ切り替え済みだが、4月から長崎県内全店舗(佐世保基地店を除く23店)でプラ製手さげ袋を有料化(1枚5円)した。この実証の結果を踏まえて、今後全国でのレジ袋有料化を視野に入れる。

プラスチックの循環利用を促進するプラットフォームを立ち上げたのは、ユニリーバだ。駅や小売店に置いた回収ボックスに、同社のシャンプーやリンスなどの使用済み製品を入れたり、詰め替え製品を購入したりすることで、寄付や買い物に使えるポイントが貯まる仕組みを構築した。

従来型の「作る」「使う」「捨てる」という一方通行のビジネスモデルから脱却しないと、2050年には、プラスチックによる温室効果ガスの排出量は累積56ギガトンに達する。

この量は、国際社会が気候変動対策として掲げる「1.5℃」目標を達成するために今後許容できるCO2量の1割に当たる。

廃プラスチック問題を根本的に変えるためにも、資源循環を促す「サーキュラーエコノミー」への変革は急務だ。<ネスレ日本 PR>

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)