■フラッシュ・フィクション「こころざし」の譜(41)

ひみつ基地病院は雪に埋もれた山奥の地下にある。狭くて薄暗いが高齢の医師吉崎誠は今日も背中を丸めるようにして院内を巡回していた。国立病院を辞めて三カ月。新しい職場にも慣れてきたところだ。Eエリアに立ち寄るとNPОのアケルコが若い女性をベッドに運び込んだところだった。

「吉崎先生、この子、夕比奈セシムさん。ALSの患者さんです。危機一髪、脱出に成功しました」

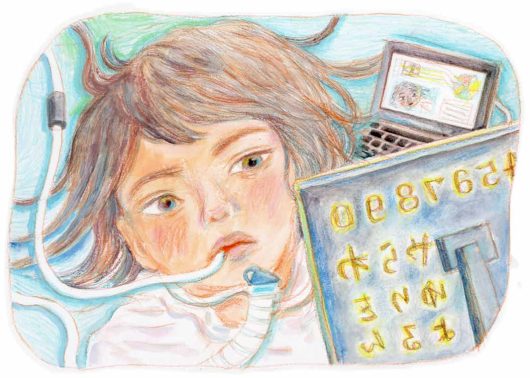

ALSは筋肉を動かしている神経がダメージを受けて体が動かなくなる難病だ。息をすることもできず人工呼吸器でかろうじて生きている。口も動かないので自分の意思は文字盤の文字を見ることで伝える。

吉崎はすぐに最新のAI式文字盤のスイッチを入れた。盤上の文字を一字ずつ追うセシムの視線を瞬時に捕らえパソコン画面でセシムの声を伝えていく。

「先日、担当医からこう言われました。生きた屍と化したお前はもう生きている価値がない、生命維持に経費がかかり過ぎると。それから勝手に安楽死確認書類をでっち上げられたの。私本人に自殺の意思があると嘘をついて」

この国で初めて安楽死が合法化されたのは二〇XX年。それ以来、安楽死に名を借りた殺人が増えているのだ。

「アケルコさん持ち歩いている文字盤を使って話ができなかったら、人工呼吸器を外されるところだった」

尊厳死は以前にも存在した。終末期の患者に対し、もしその医療措置をあえて取らない、あるいは措置を中止すれば間違いなく死ぬことを知ったうえで、医師が家族と相談のうえで人工呼吸器や胃ろう、人工透析などを行わないことを意味し、日常的に行われてきた。

新たに合法化された安楽死はこれとは異なり、医師ほう助自殺である。終末期にある患者であること、自殺したいという本人の意思があることを前提に、医師が死を引き起こす薬物を準備する。ただし点滴のストッパーを外すのは患者自身と決められた。

安楽死を希望する人は年々、倍々ゲームで増え続けている。問題は法の趣旨がゆがめられてきたことだ。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)