■ 廃棄物はゼロ、すべて「栄養源」に

――クレイドル・トゥ・クレイドル (C2C)について教えてください。

従来の「ゆりかごから墓場まで」というモノづくりは廃棄物が出ることを前提としていますが、C2Cの「ゆりかごからゆりかごまで」というコンセプトでは、モノをつくり、使い、使用期間を終える過程において、有害物質や廃棄物は一切発生しません。

モノがその役目を終えたとき、それはゴミになるのではなく、次の製品やサービスのための「栄養源」となるべきです。製品を開発、デザインする段階で、そのようなサステナブルなライフサイクルを実現するための手法がC2Cです。

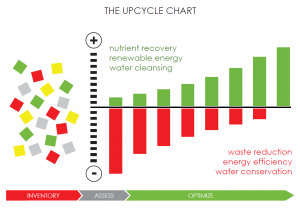

また、従来のサステナビリティは、悪いものを「減らそう」という試みです。

既存のシステムのありかたそのものに問題があるにもかかわらず、そこには手をつけないで、不完全に出来上がった仕組みの中で、「悪いものをできるだけ減らそう」ということ。C2Cおよびアップサイクルは、「悪いものを減らそう」からの脱却です。

負の価値を減らすのではなく、システムの中から悪いものを排除して、良いもの、正の価値をシステム内でどんどん増やしていこう、という考え方なのです。

――C2Cをいちはやく取り入れ始めた企業は、どんな動機を持っていたのでしょうか。

一番早く導入したのは、アメリカのミシガンに本社を置くオフィス家具の大手、スティールケースです。

一番大きな動機は、米国市場における競争力強化にプラスになったということです。

C2Cを実施することによって、製品の差別化を図れるだけでなく、従来通りの「悪いを減らす」方式のモノづくりやオペレーションをやっている企業とのの差別化を図ることができる。マーケティングの人たちはC2Cにさらに大きな価値を見出しました。

というのも、「CO2排出を○パーセント削減」、といったありふれた語り口でなく、プラスの価値の話ができるわけですから。カーボン・フットプリント、などと言いますが、もしそのフットプリントが何か良いものだったら、減らす必要などないわけです。むしろどんどん大きくするべきものです。そういう前向きのストーリーを発信できます。

それから、規制や消費者イメージの問題があります。化学物質の悪影響がメディアで大きく取り上げられるようになってから、有害物質を「減らす」のではなく、システムの中から完全に除去し、人体にも環境にも良い別のものと差し替えてしまおう、という動きが出てきていると思います。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)