1947年の創業以来、日本における代表的な総合商社として発展してきた三井物産。同社は、「環境」「国際交流」「教育」の3分野を重点領域とし、環境・社会貢献活動に力を入れてきた。今年は新たに、持続可能な(サステナブル)未来をつくる力を育む「サス学」を小学生向けに実施する。(オルタナ副編集長=吉田広子)

環境問題の解決やサステナブルな社会づくりには、明確な答えがない。その正解の見えない問題に対して、みんなで考え、解決していく力を育むのが「サス学」である。

三井物産はこれまで、約4万4000ヘクタールの社有林を舞台に自然観察や林業体験、環境教育プログラムを提供してきた。

今回の「サス学」では、体験だけでなく、子どもたちに未来の仕事やライフスタイルについて考えてもらうことで、「主体的に考える力」「未来への責任感」「コミュニケーション豊かなシェアの姿勢」「課題解決に向けた協働の姿勢」を伸ばしていく。

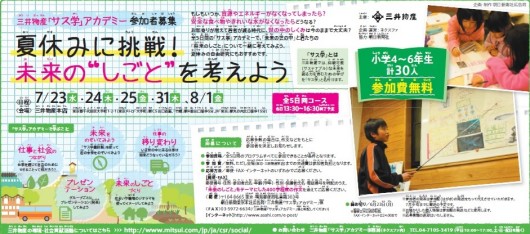

今年のサス学のテーマは、「将来のしごとや未来の世の中」。全5日間のワークショップ形式で、地球環境や社会経済の問題を様々な角度から広くとらえ、「仕事」を時空で解きほぐし、昔から続くしごと、変化したしごと、新しく出来たしごと、無くなったしごとと「仕事」がどう変化してきたのか、未来はどうなるのか、をとらえていく。

そのなかで、三井物産が、総合商社としてどんな仕事をつくってきたのか、社会に対してどう責任を果たしてきたのかについて、実例を交えながら紹介する。

プログラム後半では、参加者が「私がしている『未来のしごと』」についてプレゼンテーションを行う。だが、単に、自分の仕事について発表するだけではない。個人の発表後、各グループに分かれ、コミュニティのなかでの「仕事のつながり」を議論するのだ。

例えば、ジオラマを使って居住空間やオフィスを設置し、コミュニティのなかでの自分の役割や社会とのかかわりを考える。三井物産の「サス学」は、仕事を通じた「自分と社会とのかかわり」を常に意識させることが特徴だ。

今年は、「国連持続可能な開発のための教育の10年」の最終年であり、11月には「持続発展教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」が名古屋で開催される。

持続可能な社会の実現に向けて、企業への期待も大きい。今回のプログラムの成果を学会で発表する予定もある。

同社環境・社会貢献部地球環境室の菊地美佐子室長は「環境・社会貢献部の役割は、社会と会社をつなぐこと。短期的なモノサシではなく、持続可能な社会を実現するための人材を育てていきたい」と力を込める。

サス学は、7月23日、24日、25日、31日、8月1日の全5日間で開催される。いずれも13時30分から16時30分まで。対象は全日程に参加できる小学校4年生から6年生。会場は、三井物産本店(東京・千代田)。申し込みは、三井物産の「サス学」のサイトから、6月30日まで。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)