記事のポイント

- 政府のエネルギー基本計画に対して専門家やNGOから批判の声が相次ぐ

- 今回閣議決定したエネ基では2040年の再エネ比率を40〜50%とした

- 専門家は「1.5度目標」に整合させるには、40年72%以上の比率が必要と指摘

政府が2月18日に閣議決定した新たなエネルギー基本計画に対して、専門家や環境NGOなどから批判の声が相次ぐ。今回閣議決定した同計画では2040年の再生可能エネルギー比率を40〜50%とした。しかし、環境問題に詳しい専門家は、「1.5℃目標」に整合させるには2040年に再エネ比率は最低72%以上が必要だと指摘した。(オルタナ副編集長=池田 真隆)

■「原発回帰」を明確に示すも、2040年までに商用化できるのか

政府がこのほど閣議決定した第七次エネルギー基本計画は、2040年までの日本のエネルギー政策をまとめたものだ。再生可能エネルギーに加えて、原子力などの「脱炭素電源」の最大限活用を強調した。

前回の第六次エネ基(2021年)では、再生可能エネルギーの主力電源化を強調し、原子力については「依存度を可能な限り低減する」と明記していた。東京電力福島第一原発事故から14年で、「原発回帰」の姿勢を明確にした。

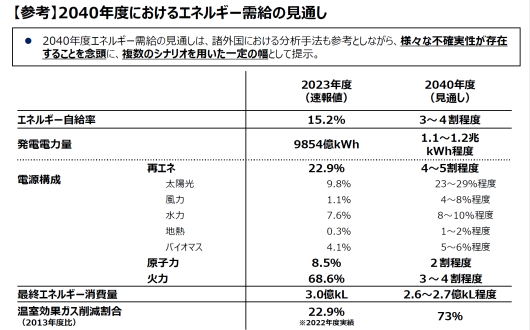

政府は主力電源に、原子力を加えた理由として、将来需要増を見込むデータセンターや半導体工場などに対応するためとした。データセンターや半導体工場の新設によって、電力需要が増えるとし、2040年度の発電電力量を、9854億kWh(2023年度)から1.1~1.2兆kWh程度に上げた。しかし、原発から出る「高レベル放射性廃棄物」などの課題は残したままだ。

さらに、2040年までに原発が商用化するかは不透明だ。一般的に原発を新たに立ち上げるには15年以上かかる。一方、すでに商用化済みの太陽光や風力、蓄電池は短期間での導入が可能だ。

■2040年に火力は3~4割、「G7合意に反する」

今回のエネ基でも、エネルギーの「S+3E(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)」の原則は維持した。脱炭素化と経済成長の両立を図るため、S+3Eの原則に則り、2040年度の電源構成比を、再エネが4~5割程度、原子力が2割、火力が3~4割程度とした。将来の不確実性が高いので、複数のシナリオから一定の幅を持って策定した形だ。

国際環境NGOグリーンピース・ジャパンの鈴木かずえ・気候変動・エネルギー担当は、第七次エネ基について、「日本政府の低すぎる再エネ目標や石炭火力に依存し続ける方針に強く異議を唱える」と言い切った。

「今回閣議決定された2040年の再エネ比率は40〜50%だが、パリ協定で定めた1.5度目標に整合させるためには、2040年の電源構成で最低でも72%以上の再エネ比率の設定が必要であり、現在の技術と適切な政策介入により十分に実現可能だ」

地球環境戦略研究機関IGESは昨年、1.5℃目標に整合するには、2040年の電源構成比で再エネは72%以上が必要だとするシナリオを公表した。

鈴木氏は、原発や火力に関する政府の方針についても批判した。「火力に関しては、『2035年までに電源のほぼすべてを脱炭素化する』という2022年G7合意と整合させるため、2035年までに石炭火力の段階的廃止目標を設定し、その他の化石燃料についても2040年までに大幅な削減を目指すべき」

「原発についても、地震対策や使用済み核燃料の処理、設備の老朽化など多くの課題を抱えているにも関わらず、東京電力福島第一原発事故からわずか14年で原発推進へ方針転換する姿勢を容認することはできない。さまざまなリスク対策を整備し、公正な移行に基づく原子力からの脱却を求める」

■学校でのエネルギー学習に「グリーンウォッシュ」の恐れも

政府は今回のエネ基の改訂に関する課題として、決定プロセスの「透明性」と国民理解を深めるためのコミュニケーションの2つをあげた。コミュニケーションについては、「学校教育の現場でエネルギーに関する基礎的な知識を学習する機会を設けることも重要」とし、若者などへの訴求を今後強化していく方針だ。

ただし、CCSや水素・アンモニア混焼は将来的に技術が確立するか不透明だ。これらの電源を「脱炭素電源」として若者に伝えることには注意が必要で、「グリーンウォッシュ」になる可能性が高い。

政府は第七次エネ基を閣議決定した同日、温室効果ガスの削減目標を定めた「地球温暖化対策計画」とGX政策のロードマップ「GX2040 ビジョン」も閣議決定した。

地球温暖化対策計画では、日本の新たなGHG削減目標を、「2035年度に13年度比60%減、40年度に73%減」と決めた。一方、この削減目標についても環境NGOなどから批判の声が続出している。パブリックコメントは1カ月で3211件集まった。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)