■オルタナ本誌80号(2025年3月31日発売)の第1特集です。

「人的資本経営」への関心が高まっている。企業が人材を「コスト」ではなく「資本」としてとらえ、企業価値向上につなげる経営戦略だ。社員のスキルや知識を活用して、企業の競争力を強化し、持続的な成長を目指す。しかし、その概念が広がる一方で、誤解や偏った理解も少なくない。(オルタナ副編集長・吉田 広子、池田 真隆、北村 佳代子、編集部・松田 大輔)

「日本企業の有価証券報告書にはがっかりしている。人的資本がどのように売り上げにつながるのか。なぜ競合他社よりも有利だといえるのか。経営目標を達成するための戦略人事が描かれていない。このままでは人材は『コスト』のままだ」

霞ヶ関で開かれたある会合で、投資家が発した言葉は関係者に衝撃を与えた。

人的資本とは、「人間が持っている能力、才能、知識、体力を指す」(小野浩・一橋ビジネススクール教授)。人的資本理論では、教育や健康管理などに投資することで、人は成長し、生産性を高め、収益を上げられるようになると考える。

近年、注目を集める「人的資本経営」は、企業が人材を「コスト」ではなく「資本」としてとらえ、企業価値向上につなげる経営戦略だ。

背景には、人手不足やVUCA(ブーカ、変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)時代への危機感がある。変化に柔軟に対応し、企業の成長戦略を描き、それを実践する人材の育成が急務だ。そのためにも、多様な人材の活躍が不可欠だ。

日本では、23年3月期決算から、上場企業の人的資本の情報開示が義務化された。これにより、上場企業約4千社が有価証券報告書で人的資本に関する情報を開示しなければならなくなった。

人的資本開示の項目は、次の7つの分野だ。

❶人材育成 ❷エンゲージメント(従業員の関与) ❸流動性( 従業員の移動・転職)❹ ダイバーシティ(多様性)❺ 健康・安全 ❻労働慣行 ❼コンプライアンス(法令遵守)

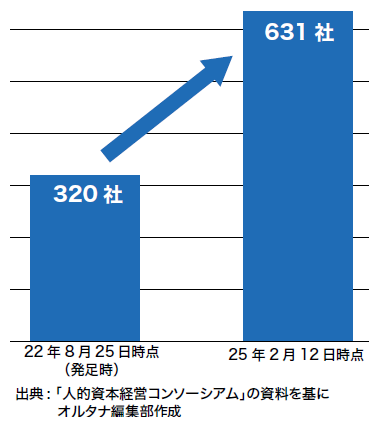

経済産業省は22年10月、人的資本経営を実践と開示の両面から促進するため、「人的資本経営コンソーシアム」を設立。設立当初は320社だったが、25年には630社以上に増えた。

サステナビリティに関する開示基準を定める国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は24年4月、次期基準策定テーマの一つとして人的資本を掲げた。人的資本への関心はますます高まると見られる。

その一方で、誤解や偏った理解も少なくない。オルタナ編集部は、人的資本経営を巡る7つの誤解をまとめた。

(この続きは)

■誤解❶ 人的資本は企業のものである

■誤解❷ DEIで企業価値は上がらない

■誤解❸ 賃上げでモチベーションが上がる

■誤解❹ 女性管理職比率など数字が全てだ

■誤解❺ CHROは人事出身が適任だ

■誤解❻ 中小企業は開示しなくてよい

■誤解❼ ネガティブ情報は開示しなくてよい

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)