記事のポイント

- アースデイに先駆けた調査で、日本は81%が「気候変動の影響を心配」

- 気候変動の対策強化を求める声は世界的にも80%を超えた

- 報道を通して取り組みを後押しする、世界的なメディア連携も立ち上がった

世論調査会社のイプソスは4月22日の「アースデイ」に先駆け、気候変動に関する意識調査を発表した。日本では81%がその影響を懸念しながら、政府・企業への期待感は40%程度と調査国中最下位だった。一方で、2024年に行われた別の調査では「世界で89%、日本で約86%が自国政府に気候変動対策の強化を求める」結果に。問題の解決を望むサイレントマジョリティの存在が浮かび上がり、こうした声に応える世界的なメディア連携も立ち上がった。(オルタナ副編集長・長濱慎)

◾️気候変動への認識と行動にギャップ

イプソス(本社:仏パリ)は、4月18日に「人類と気候変動レポート2025」を発表した。調査は2024年末から25年始の約2週間、32ヵ国2万3745人を対象に行った。

「自国で発生している気候変動の影響について心配している」と回答したのは、32ヵ国平均74%。日本は平均を上回る81%(32ヵ国中9位)で、前回調査(22年)の69%から増加していた。風水害や山火事、作物の不作など、国内でも気候変動の影響が顕在化したことが関係しているのだろう。

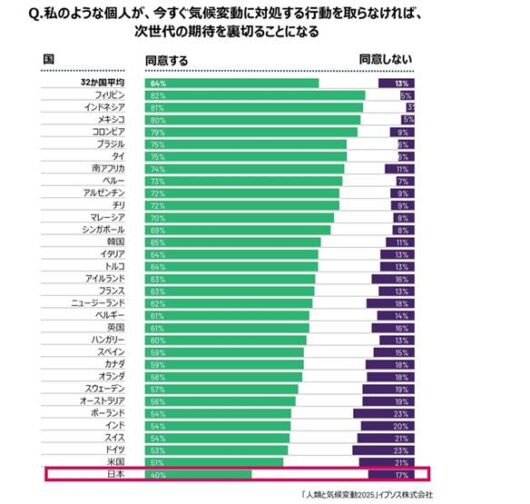

その一方で「今すぐ気候変動に対処する行動を取らなければ、次世代の期待を裏切る」と回答したのは平均64%に対して40%。自国政府への期待感(42%)、自国企業の取り組みへの期待感(37%)とともに、日本が32ヵ国中最下位だった。

イプソス日本法人の内田俊一社長は、こうコメントする。

「調査結果は、日本社会の気候変動問題に対する認識の低さを如実に示しており、これは個人、政府、企業のすべてのレベルで顕著。特に、21年から25年にかけて個人の行動変容の必要性への認識が19%も低下(※)したことは、短期間での社会全体の危機感の希薄化を示唆している」

※2021年の調査結果は59%

意識と行動や期待の間にギャップが生じたのは、生活の状況、政府や企業への不信感、社会へのあきらめなど、さまざまな原因が考えられる。しかし、本当に「危機感が希薄化」したのだろうか。

◾️125ヵ国・13万人の89%が対策強化を望む

日本を含む世界全体で多くの人々が、本音では危機感を持っていることを示唆する研究結果もある。2024年2月に英科学雑誌「ネイチャー・クライメート・チェンジ」に発表された「気候変動対策に対する実際の支持と認識」だ。

同研究は、米ギャラップ社が「世論調査2021/22」の一環として125ヵ国・約13万人に行った気候変動に関する調査結果を、ドイツの研究者らが分析ものだ。13万人のうち89%が「自国政府は地球温暖化対策を強化すべき」と回答した。

国別で見ると日本が85.73%、他の高排出国では中国97%、インド80%、ロシア79%、米国74%と、いずれも高い結果となった。

他の設問では「自国の人々は温暖化対策に取り組むべき」は日本が87.66%と世界平均86%をわずかに上回り、「所得の1%を温暖化対策に拠出する意志がある」は48.8%で平均69%を下回った。

1%を拠出する意志は、気候変動の被害を大きく受ける国の方が高い。ミャンマー(約93%)やウズベキスタン(約92%)は9割を超え、アフリカ諸国も80%以上が目立つ。逆に先進国は日本に限らず、40〜70%代にとどまった。

研究は個人の意欲を左右する要因として「他の人の貢献意欲をどう認識しているか」をあげる。そして「どうせ誰にも理解されないだろう」などと悲観的に思い込む人が多くなると、気候変動対策を後退させるリスクになると指摘する。

◾️世界のメディアが連携「89%プロジェクト」

多くの人々が気候変動対策の強化を望みながらも、孤立感やあきらめによって声を上げたり行動に移したりできない。これは日本に限らず、第二次トランプ政権下で科学軽視・化石燃料重視の言説が吹き荒れる米国など海外でも共通の課題といえるだろう。

こうしたサイレントマジョリティの声に答えるため、気候報道の強化に取り組むジャーナリストの世界的なネットワークであるCovering Climate Now(CCNow)は「89%プロジェクト」を立ち上げた。

CCNowは、米コロンビア・ジャーナリズム・レビューや英ガーディアンなどが共同で2019年に設立。英ロイター、米ブルームバーグ、仏AFPの通信3社をはじめ、欧州や米国、アジアのテレビ、新聞、雑誌など500を超えるメディアとパートナーシップを結んでいる。

「89%プロジェクト」の名称はネイチャー・クライメート・チェンジの調査結果にちなんだもので、参加メディアはこの89%が多数派であることを報じることで人々の意欲を喚起し、気候変動対策の強化を後押しする。プロジェクトは1年間で、アースデイをはさむ4月21日の週と、COP30に先立つ10月下旬に報道強化の週間を設ける。

◾️メディア自身も気候変動の自分ごと化を

「89%プロジェクト」の立ち上げを受けて4月19日には都内でシンポジウム「危機に立つ気候変動対策」(主催:日本環境ジャーナリストの会)が開かれ、会場・オンラインを合わせてメディア、企業、自治体関係者など200人以上が参加した。

登壇した気象科学者の江守正多・東京大学未来ビジョン研究センター副センター長は、メディアへの要望をこう話した。

「個人で『私たちに何ができるか』には限界があるので、メディアはどんな状況でも気候変動対策を進めるべきという側に立ってほしい。欧州では、右派ポピュリズム政党が農薬規制に反対する農業従事者の感情を利用して勢力を伸ばした。日本でもこうしたことが起きはじめており、例えば再エネを批判する言説が出たら誰がそれを発信しているのか、調査報道をすべき」

足立心愛(ここあ)日本若者協議会環境・SDGs政策委員は、こう指摘した。

「私は2050年に44歳で、気候変動に危機感を抱いている同世代も多い。気候変動はさまざまなかたちで生活と結びついており、皆の関心を高められる報道を求めたい。そうなれば日常会話で気候変動について話しやすくなり、選挙の争点にもなるといった変化が生まれるだろう」

シンポジウムを共催した一般社団法人Media is Hopeの西田吉蔵共同代表は、こう期待を示した。

「これからはソリューションジャーナリズム。つまり気候変動の危機を報じるだけでなく、どうすれば良いか解決策の提示に踏み込むことが必要。上滑りせず信頼される報道のために、メデイア自らも再エネの普及など何らかの行動を起こすことを期待したい」

オルタナも引き続き科学的知見に基づき、気候変動対策の後押しにつながる報道を行う。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)