■私たちに身近な生物多様性(18)[坂本 優]

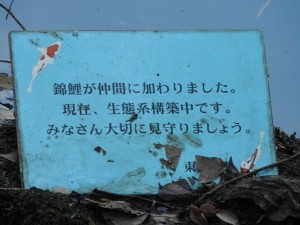

数年前、都内の大学構内の池に錦鯉が放された。岸辺には「錦鯉が加わり、生態系を構築中なので大切に見守って」ほしい旨の案内板が設置された。

ちなみに、「池の生態系」が構築されているとは、どんな状態だろう。

その池に生息する、あるいは飛来・到来・落下する各種生きもの等の間で「食う、食われる」の食物連鎖の輪ができることに加え、その中で捕食者が増えれば被食者が減る、すると捕食者が減って被食者が増える、といった形で自律的にバランスが調整される、そして、それぞれの種において世代が更新され、池の生物相として安定している、といった状態だろうか。

その後、錦鯉の群れは池の環境に順応して成長し、池を訪れる人たちに感動や癒しを与えている。

先日、立ち寄ったおり、池のほとりで保護者が見守るなか、手をたたいてコイを呼ぶ幼児の姿があった。ほどなくして様々な色合いのコイが足元を旋回するように集まり泳ぎ、子どもは嬉々としてその姿を眺めながら喜びを体中で表現していた。そして色とりどりのコイの姿に目を輝かせながら餌を与えていた。ほほえましい幸せな親子、色鮮やかな錦鯉の群泳、一幅の絵のような光景に私自身も暖かい気持ちに包まれた。

手をたたいたり、人影があると、コイが寄ってくるということは、餌をまく人が多いのだろう。日本中の公園や庭園の池で、よく目にする風景だ。

離れて餌にありつけないコイに気づくと、そのコイにも餌をやっていた。

多分、この池では、コイの群れがこのまま成長し、その結果、今以上に見栄えのする巨大な錦鯉の群れが名物となり人々を招きよせる役割を果たすかも知れない。そして、池の中の生きものの世界は、池での捕食のみならず来園者からの餌も摂取しながら巨大化した錦鯉の群れを中心に構成されていくのだろう。コイの稚魚も含め池の小さな生きものは、許容量を超えて存在するコイのために捕食され、コイ自身の自然な世代交代すら難しくなることも予想される。

実は、巨大化したコイの群れによって、コイの稚魚・幼魚を含む他の小さな生きものが減少し、本来の豊かな生物相が失われてしまう状況は、全国で見られる現象だ。

さて、この池で想定されている、「錦鯉が加わって構築される生態系」とは、どのような生態系なのだろうか。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)