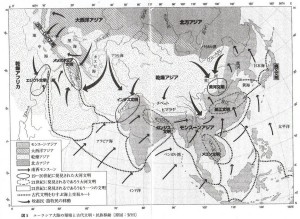

2)4大河文明が有名だが、アジアには縄文文明があった、 安田喜憲:環境考古学

古代の花粉研究は、西欧とアジアモンスーン地帯の気候の違いを解明、安田の地勢的・大局観が注目される。

ヨーロッパは冬に降雨があり、小麦、大麦はそれで育つ。羊やヤギの肉食文明圏だ。対して東アジアの日本は、梅雨から夏にかけて雨が多い。自然が違うのだ。 弥生時代から米を育て、魚がタンパク源となったが、それ以前の縄文期は、人は木の実、栗など山林の幸、海の幸で生きた。太古のメソポタミア文明よりも長くその食生活は、1万年もの長きに亘った。つまりモンスーンが縄文文明を培養したのである。今では日本古代史観は変わってしまった。

http://oilpeak.exblog.jp/23029836/

★人間の後には沙漠あり:立体農業の薦め

『Tree Crops: A Permanent Agriculture』という本がある。アメリカ合衆国の農学者ジョン・ラッセル・スミス(John Russell Smith)が1929年に書いたものだ。この中で彼は、山間部や丘陵地帯などの傾斜地での鋤耕(じょこう)農業を鋭く批判する。森林を伐採し農地を拓く。鋤で耕し、穀物を作る。しかし こうして裸にされ、耕された土は徐々に雨に流され、風で吹き飛ばされる。「土壌流失」と呼ばれる現象である。土を失う現代農業だが、立体農業を提唱した賀川豊彦を紹介する。

http://oilpeak.exblog.jp/18788544/

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)