トヨタ財団は7月19日、トヨタ自動車の問題解決手法をNPO向けに伝える第3期「トヨタNPOカレッジ カイケツ」を開催した。第4回のテーマは、「目標設定」と「要因解析」だ。前回のステップ「現状把握」で明確になった問題に対し、目標を設定し、なぜその問題が起きているのか、真の要因(真因)を探った。(オルタナ副編集長=吉田広子)

社会課題解決の担い手であるNPOは、大きなビジョンを掲げ、邁進する一方で、人材や資金の確保など、さまざま問題を抱えている。目の前の問題や困った人たちを助けることで手一杯になり、組織の基盤づくりに手が回らないことも多い。

そこで、トヨタ財団は2016年に「トヨタNPOカレッジ カイケツ」を開始した。助成金を拠出するだけでなく、トヨタ自動車の手法を活用し、NPOなどに問題解決力を身に付けてもらうことを目的にしている。

今期は17団体25人が参加。約7カ月間をかけてトヨタ式「問題解決」を実践する。

講師は、トヨタ自動車業務品質改善部の古谷健夫主査、日野自動車TQM推進室の鈴木直人主査、元トヨタ自動車でのぞみ経営研究所の中野昭男所長、中部品質管理協会企画部の細見純子次長の4人が務める。

■真因を探る要因解析のコツ

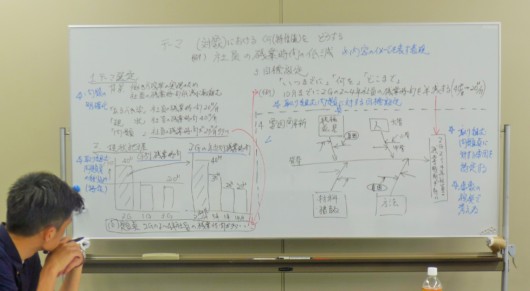

グループワークの冒頭、中野講師は、第1ステップの「テーマ選定」から第4ステップの「要因解析」までの流れを改めて整理した。

中野講師は「テーマは、結果として何を実現したいのか、一文で表現することが大切」と強調。「テーマ選定は、なぜその問題に取り組むのか、背景にも触れながら、問題を明確化していくステップ」と説明した。

次の「現状把握」では、「いつ」「どこ」「だれ」「何を」など層別に現状を把握し、問題の絞り込みを行っていく。第3ステップ「目標設定」では、問題に対し、「いつまでに」「何を」「どれだけどうするか」を設定する。第4ステップ「要因解析」では、取り組む問題に対する真因を特定する。その次のステップが真因に対する対策を立てる「対策立案」となる。

例えば、「社員の残業時間の軽減」をテーマにした場合、グループや年代別に残業時間のデータを取り、現状把握を行う。その結果、「Bグループ」の「入社2~4年目」の社員の残業が多いことが分かると、その問題に対し、「10月までにBグループの入社2~4年目の残業時間を半減する(月40時間を月20時間にする)」といった目標を設定する。十分な現状把握が、目標設定のカギを握る。

続いて「要因解析」のステップで、「なぜ」を5回繰り返したり、魚の骨の形をした特性要因図を作成したりしながら、真因を探る。

真因の特定にあたって、中野講師は「あせったり、中飛ばししたりせずに、事象でとらえていくことが要因解析のコツ」と話し、次の例を紹介した。

A:「資料作成のやり直しが多い」⇒「正しい方法を知らない」⇒「指導力あるいは本人の能力不足」

※真因にたどり着かず、対策立案につながらない

B:「資料作成のやり直しが多い」⇒「正しい方法を知らない」⇒「口頭で指導している」⇒「文書がない」⇒「文書を作成する」

※真因が特定され、対策立案につながる

■ボランティアが気持ちよく働ける環境づくりを

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)