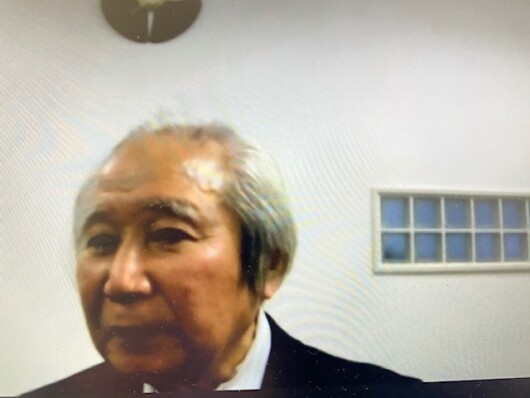

オルタナとサステナブル・ラボ(東京・千代田)は企業のCSR担当者向けの連続セミナー「サステナビリティ部員塾」を毎月開いています。12月16日の講義のテーマは「野心的な長期目標の策定方法」。登壇したのは、後藤敏彦・NPO法人日本サステナブル投資フォーラム理事・最高顧問です。講義の内容をご紹介します。

15年以上の目標設定企業は5%以下

10月に菅首相が「2050年カーボン実質ゼロ宣言」をしたことで、産業界は脱炭素に舵を切りました。「2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロ」を目指すと宣言した自治体の数も180を超え、表明した自治体の総人口は日本の人口の3分の2に当たる約8600万人に及びます。

このような環境の変化から、後藤氏は「企業が生き残るためには、脱炭素以外はあり得ない」と強調します。そこで、重要になってくるのが、10年~25年のスパンで定める「野心的な長期目標」です。

ですが、野心的な長期目標を定めている企業は少数です。GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の調査では、「機関投資家に対して具体的な長期ビジョンを示している」と回答した企業は68.3%に及びますが、示している年数については9割が「3年~10年」と答えました。15年以上のスパンで示した企業は5%以下でした。

では、どのようにして野心的な長期目標を策定すればよいのでしょうか。後藤氏は、「新しいパラダイムシフトの方向性を見極めて、会社のありたい姿を決めることが重要になる」と話します。

ありたい姿に到達するために、現時点からの発展戦略を組み立てるバックキャスティングの手法で中長期目標を考えるべきと言います。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)