※この記事は2021年3月30日に発売する雑誌オルタナ64号「グリーンな脱炭素 グリーンな脱炭素」の先出し記事です。オンライン有料会員に入会されると、本誌も無料でご自宅やオフィスに郵送します。

石炭も原発もアンモニアも頼れない

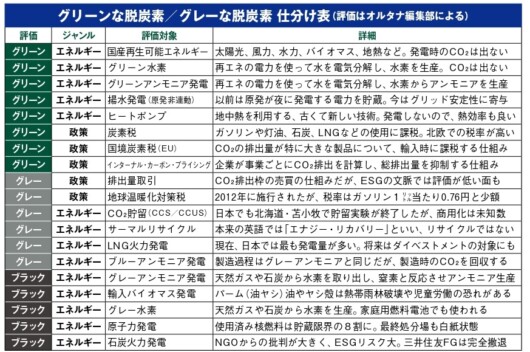

2020年10月の菅首相「脱炭素宣言」以来、日本の産業界は「2050年カーボンニュートラル」に向けて大きく舵を切った。しかし実態は、環境負荷が低くはない「グレーな脱炭素」が混ざっている。特に問題なのは原発と「アンモニア発電」だ。CO2の回収・利用・貯留もコストが高い。何が本当の「グリーン」で、何がグレーな脱炭素なのか、仕分けした。

第1回 アンモニア発電 5つの死角

三菱商事がサウジアラビアからアンモニアを大量輸入。丸紅はオーストラリアで、伊藤忠商事はロシアでアンモニアを製造し、日本へ輸送するサプライチェーン構築の実証実験に参画─。このところ日本ではアンモニアを巡る動きが急だ。その背景には、経済産業省が「燃料アンモニア導入官民協議会」を通じて、「50年に3千万㌧のアンモニア導入目標」をぶち上げたことがある。

第2回 原発にもCCSにも頼れない

CO2を回収して地中に貯蔵する「C C S(カーボン・キャプチャー&ストレイジ)」や、これに利用技術を含めた「CCUS」も注目されている。米国や欧州各国も「カーボンゼロ」実現のために導入を進めるが、3つの問題点がある。

第3回 大増税せずに炭素税は可能

現行の地球温暖化対策税は、欧州各国の炭素税に比べて数十分の1の税率にとどまる。エネルギーや税制に詳しいジャーナリスト、町田徹氏は「菅政権が『脱炭素』を宣言した以上は、本格的な炭素税を導入し、一本化することが必要だ」と主張する。

第4回 国境炭素税と「脱炭素ドミノ」

いま欧州連合(EU)では、「国境炭素税」の議論が活発化しています。EU域外企業がEUに製品を輸出する場合、その製品の製造や輸送時のCO₂排出が一定枠より高ければ、関税またはそれに準ずる形で課税する考え方です。

私たちは21年3月、東日本大震災から10年を迎えた。原子炉3基がメルトスルーと水素爆発を起こすという史上最悪の事故と、政府や東京電力による情報の出し渋りや混乱は、多くの人に不信感を与えた。日本世論調査会が実施した全国郵送世論調査(21年3月)で「再び深刻な原発事故が起きる可能性がある」と答えた人は90%に上った。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)