ユニ・チャームが4月27日、口元や顔の表情が見える「顔がみえマスク」を限定発売したところ、即日完売した。開発の背景には、特に聴覚障がいがある人にとって、マスクで口元や表情が分かりにくくなるというコミュニケーションの課題があった。なぜ「透明マスク」が重要なのか。(オルタナ副編集長=吉田広子)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マスクの着用が習慣化した。一方で、別の課題も見えてきた。

コミュニケーションバリアの解消に力を注ぎ、透明マスクの必要性を訴えてきた特定非営利活動法人インフォメーションギャップバスター(IGB)の伊藤芳浩理事長は、「特に聞こえない・聞こえにくい方は、口の形を見て、話の内容を理解するため、マスクがコミュニケーションバリアの要因となっている」と説明する。

口形を読み取る「口話」でコミュニケーションを取る人はもちろんのこと、実は「手話」でも、手の動きだけではなく、口形や表情を使いながら、コミュニケーションを取っている。手話通訳者が通常のマスクを使わない理由もここにある。

伊藤理事長自身も生まれつきほとんど耳が聞こえない。2020年9月に開催された「超福祉展」では、シンポジウム「ウィズコロナ時代の望ましいコミュニケーション方法」に登壇し、耳が聞こえない人の困りごとや解決方法について講演した。

感染拡大防止のためにマスクは必要としたうえで、「(接客業などでも)マスクを装着し、顔の表情が相手に見えなくなることで、コミュニケーションの一要素が欠けてしまい、結果として、お客さまに対するホスピタリティの低下をもたらしている」と、伊藤理事長は指摘する。

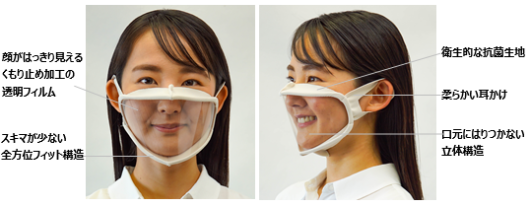

こうしたマスクが抱える課題に対して、国内マスク最大手のユニ・チャームは、「超立体マスク」や「超快適マスク」の技術を結集し、「unicharm 顔がみえマスク」を開発した。口元にはりつかない立体構造や繰り返し洗って使用できるのが特徴だ。

IGBの伊藤理事長は「『顔がみえマスク』は可視範囲が広く、曇りにくいため、コミュニケーションバリアの打破につながる。このような透明マスクは、聞こえる・聞こえないにかかわらず、装着者の表情を見せることで、相手に安心感をもたらし、ホスピタリティの向上にもつながるはず」と期待する。

「全方位フィット構造で密着性が高まり、感染リスクを低減できる。繰り返して使えることで、環境負荷の低減にもつながるなど、従来の透明マスクにはない機能を備えている。より一層の普及に期待したい」(伊藤理事長)

今回、「顔がみえマスク」は即完売となり、再販売の時期は未定だ。IGBでは、手に入りやすい「軟質カードケース」を使った「透明マスク」の作り方をウェブサイトで紹介している。型紙をダウンロードすることも可能だ。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)