「ごみゼロ」の日(5月30日)に先立ち、国際環境NGOグリーンピース・ジャパン(東京・新宿)と地球・人間環境フォーラム(東京・台東)は5月27日、シンポジウム「リユース革命! 容器包装で始まる、サーキュラー・イノベーション」を開催した。第二部では、海外のリユースビジネスに着目。食品や洗剤の量り売り自動販売機を設置し、貧困層支援にもつなげる、チリ発のAlgramo(アルグラモ)などが登壇した。(オルタナ副編集長=吉田広子)

「プラスチックを大量に消費する従来のシステムは崩壊している。出たごみに対処する前に、まずは川上からごみを出さないような仕組みに移行しなければならない。製品やサービスを提供する『川上』でのイノベーションが必要だ」

こう強調するのは、サーキュラー・エコノミー(循環型経済)を推進する英エレン・マッカーサー財団のジョセフィン・クリストファーセン・リサーチアナリストだ。

同氏は、ラッシュの固形シャンプーや炭酸水メーカー「ソーダストリーム」、独発のタブレット型クリーナー「everdrop(エバードロップ)」といった製品・サービスを紹介。エバードロップは、キッチンやバスルームなど用途別のタブレットを蒸留水に溶かして使う固形の洗剤だ。

「消費者個人がほしいと思う、容器包装を排除した製品・サービスや、リユースビジネスが次々に生まれている。企業にとってリユースに取り組むことは、事業の成長機会につながる」と語った。

「太平洋ごみベルト」の約3割は日本製

パネルディスカッション「日本でのリユース革命の実現に向けて」は、モデレーターの井田徹治・共同通信社編集委員による問題提起から始まった。

「プラスチックの原料は石油であり、海洋汚染問題だけではなく、気候変動にも密接にかかわっている。ペットボトルは年間約250億本生産されているが、約1割は未回収。数%(2000~2500万本)だけでも流出すれば大きな影響を与える。回収率ではなく、絶対量での議論が必要だ。『太平洋ごみベルト』の約3割が日本製であることからも、日本の国際的責任は大きい」(井田編集委員)

リユース容器のテイクアウトサービスを立ち上げたNISSHAの吉村祐一氏は「リユースを広めるための基準を国がつくれれば、参加するプレーヤーも増えていくはず」と、国への期待感を語った。

グリーンピース・ジャパンプラスチック問題担当の大舘弘昌氏は「生産者の責任を明確にすることや、発信するメッセージも重要。まずは『使い捨て』をなくすことが重要だが、『リサイクルすれば良い』という風潮になってしまっていないか懸念している。抜本的に減らさなければいけない、という本質的なメッセージが発信されることを期待したい」と話す。

容器の削減と貧困層の支援を両立

シンポジウムでは、海外のリユースビジネスや自治体の事例も紹介された。

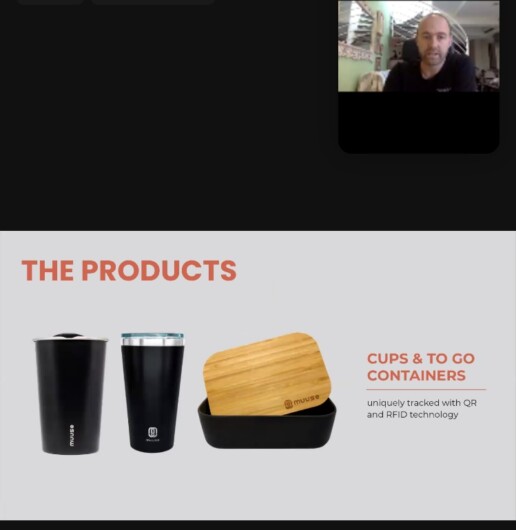

シンガポール、香港、ジャカルタ、サンフランシスコで、飲料・外食業界向けにリユース容器やシステムを提供するMuuse(ミューズ)。同社のジョナサン・トストヴィンCOOは「リユースビジネスを広めるためには、スケールが必要。利便性がないと、便利な『使い捨てカップ』には勝てない。考え方を変えて努力し続けるとともに、税制を優遇してもらうなど、政府の協力があればさらに広めやすくなるだろう」と語る。

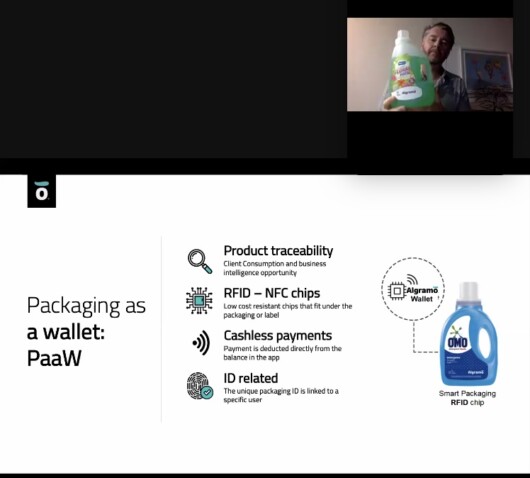

チリ発のAlgramoは、量り売りの自動販売機を設置し、食品や日用品、洗剤などを必要な分量だけ販売している。

お得な大容量の製品を買う余裕がない貧困層は、割高な小容量の製品を買うことになる。パッケージが製品の価格を引き上げていることから、リユース容器を提供し、必要な分だけ量り売りすることで、容器削減と貧困層の経済的支援を両立させる。例えば、3リットルの洗剤の容器で1回リフィルすると、1ドルの節約になるという。

ウォルマートやユニリーバ、ネスレなどとも協働し、設置数やエリアを拡大している。

同社のブライアン・バウアー氏は、「貧困層に課せられている負担は社会的な問題。容器包装は『貧困税』ともいえる。リーズナブルなパッケージングシステムを提供し、パッケージにインセンティブを付けることで、人々の行動を変えていくことができる」と意気込んだ。

2020年1月に使い捨てカップを有料化した、米カリフォルニア州バークレー市からは、ソフィー・ハーン市議会議員が登壇。同氏は、規制の導入にあたり、レストランのオーナーや従業員、近隣の住民らと1年以上対話を続けてきたという。

「もともと環境への意識が高い住民が多いが、実現にはパートナーシップが不可欠だ。罰則で取り締まるのではなく、移行するためのサポートをしていく。市としても、ゴミの処理にかかる大規模なコストをカットできた」(ハーン市議会議員) 同シンポジウムを主催したグリーンピース・ジャパンは、ごみを出さずに買い物できる店舗をまとめた地図「グッバイ・ウェイスト」をウェブサイトで公開中だ。「使い捨て」を当たり前にしない、一人ひとりの行動変容が求められている。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)