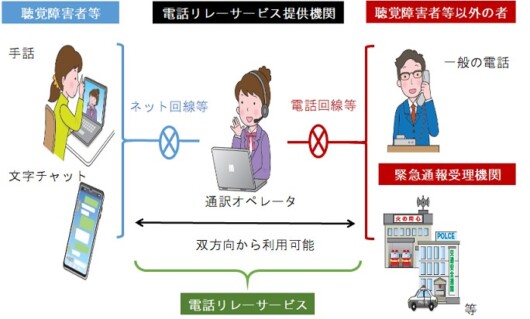

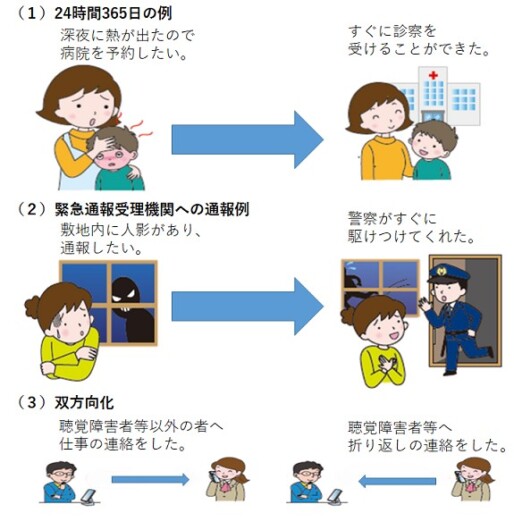

「電話リレーサービス」が7月1日から公共サービスになった。電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難のある人と話したい相手との会話を、通訳オペレーターが手話・文字と音声を通訳することで、電話で双方向をつなぐサービスだ。2020年6月に通称「電話リレーサービス法」が可決され、それまで限定的だった民間サービスが公的制度になった。これにより、警察や救急などへの緊急通報として利用できるようになり、時間制限もなく、365日24時間使えるようになった。(オルタナ副編集長=吉田広子)

「生活のインフラの大切な手段の1つである電話がいつでもどこでも使えないのはなぜでしょうか。みんなにとって当たり前にできることが、私たちにとっては当たり前ではありません。公平ではありません」

「世界ではすでに20カ国以上の国で、電話リレーサービスが公的サービスとして実施されています。日本も世界の各国と同等に、24時間365日いつでもどこでも使用できる電話リレーサービスを提供してほしいです。1日でも早く公平に電話が使えて、安心して暮らせるようにしてください」

これは、NPO法人インフォメーションギャップバスター(IGB)理事長の伊藤芳浩さんが2017年7月に「電話リレーサービスの公的サービス化」を求める署名8096筆とともに、総務省に宛てた言葉だ。

伊藤さんは生まれつきほとんど耳が聞こえない。名古屋大学理学部物理学科卒業後、大手IT系企業にプログラマーとして入社した。スーパーコンピューターや業務アプリの開発、システムソリューションのデジタルマーケティングなどに携わり、職場で活躍の機会を得てきた。

一方で、働く環境が整っておらず、職場定着できない、キャリアアップできない聴覚障がい者の事例も数多く見てきたという。

そこで伊藤さんは、「社会に存在する『コミュニケーションバリア』を解消したい」という思いから、2011年にIGBを設立。企業に勤めながら、NPOを運営してきた。IGBで注力したことの一つが、「電話リレーサービス」の普及だ。

なぜ電話リレーサービスが必要なのか

タクシーや店に忘れ物をしたとき、クライアントとの約束の時間を直前に変更したいとき――。聞こえないこと、電話ができないことによる障壁は日常のいたるところにある。災害時には、警報音やサイレンに気付けず、命にかかわることもある。緊急時に電話で助けを呼ぶこともできない。

東日本大震災では、障がいがある人の死亡率が住民全体の2倍に上るなど、逃げ遅れが大きな問題になった。

そこで、日本財団は震災を機に被災者支援事業として「電話リレーサービス」の原型となる取り組みを開始し、2013年からは、公的サービス化を目指してモデル事業としてプロジェクトをスタートさせた。

伊藤さんは「自分で電話をかけられないことで、『社会的に自立していない』と感じてしまい、心のどこかで引っかかっていた。初めて電話リレーサービスを利用したとき、リアルタイムでコミュニケーションできることの素晴らしさを知った」と振り返る。

だが、日本財団のモデル事業では、利用時間の制限や緊急通報(警察、消防、救急など)には使えないといった課題があった。そこで、伊藤さんは電話リレーサービスの「公的サービス化」と「365日24時間対応」を実現しようと、2014年度から啓発活動や署名運動、ロビー活動などに力を注いできた。

当初は電気通信事業者や行政にかけあってもなかなか理解されなかったが、長年の活動が実を結び、2020年6月5日に「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法(通称:電話リレーサービス法)」が可決された。

これにより、総務大臣が指定した「電話リレーサービス提供機関」には、業務費に充てる交付金が交付されることになった。電話サービスを提供する電話提供事業者には、その原資となる負担金を納付するよう義務付けている。

公的サービスになったことで、365日24時間いつでも使えるようになり、緊急通報への接続も可能となった。

伊藤さんは「ようやく『聞こえない人』と『聞こえる人』が電話リレーサービスを介して、つながることができ、感無量」と喜ぶ。

「電話によるリアルタイムなコミュニケーションを保障することは、人が人として生きるうえで必要不可欠なことであり、今回、公共インフラ化した電話リレーサービスは、この部分を担う重要な役割を果たすと考えている。電話リレーサービスを普及させていくために、聴覚障がい当事者だけではなく、もっと多くの人に知ってもらいたい。電話リレーサービスが宝の持ち腐れにならないためにも、電話リレーサービス経由を本人からの電話と同等に扱ってもらえるように働きかけをしていきたい」と語った。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)