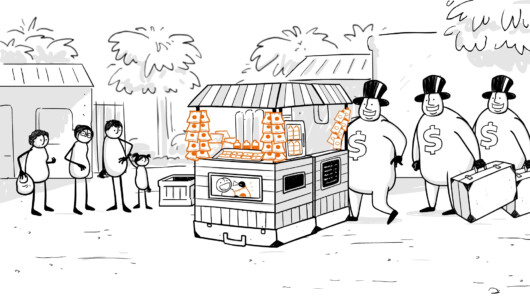

2000年頃、成長鈍化に直面した欧米資本の日用消費財産業は、巧みなマーケティングにより豊かさの象徴として「プラスチック容器の日用品」を新興国市場に持ち込んだ。そのほとんどが貧困層をターゲットとし、多層構造でリサイクル困難なプラスチックを使用した1回分の個別包装品である。食品に関しても、スナック菓子や加工食品が生鮮食品に取って代わった。これら新興国の多くが、プラスチックの回収や廃棄処理インフラが整っていないことから、大量の廃プラスチックを適切に処理することができずに、環境汚染と健康被害に見舞われている。

■プラスチックをめぐるリサイクル神話

プラスチックは素材により処理法が異なるため分別が必須であるが、ペットボトルや食品トレーを除けば素材ごとの分別回収はほとんど行われておらず、リサイクル処理施設に膨大な負担がかかる。そのため、世界中で回収された廃プラスチックの32%を新興国へ押し付け、54%は埋め立てまたは焼却している。処理インフラや技術を伴う日本ですら実質的なリサイクル率が27%であるばかりか、そのほとんどがダウンサイクルである。

欧米の石油化学企業はリサイクルや廃棄処理インフラに投資を始めたが、今後さらに増産されるシングルユースプラスチックの対応には到底及ばない。蛇口の水を止める、つまり過剰な供給を止めることが最重要課題であり、その上でリデュース・リユースの仕組みをつくることが必要である。

(参考)「THE STORY OF PLASTIC」 ショートアニメバージョン

https://youtu.be/iO3SA4YyEYU

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)