■小林光のエコめがね(10)■

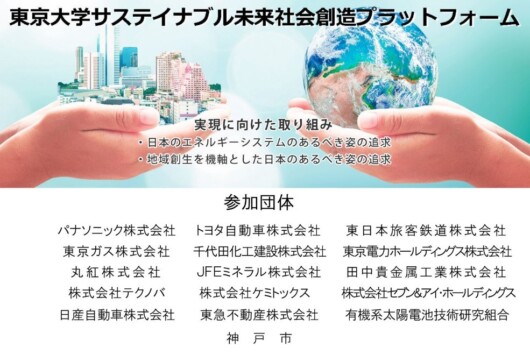

論者も参加している産学協働の取り組みに、東大の社会連携部門の一つ「サステイナブル未来社会創造プラットフォーム」がある。この活動歴は2年余だが、どんどんと会員が増えて、14社、1研究組合、1自治体の16組織が参加して闊達な議論を行っている。

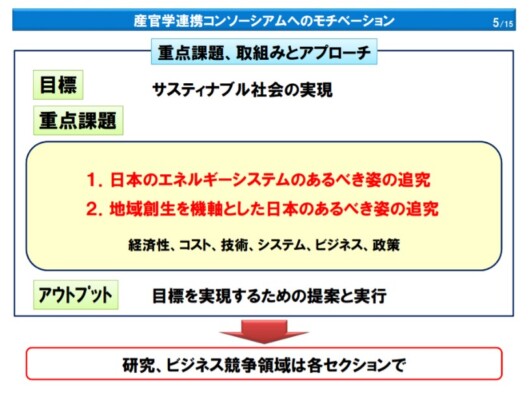

この集まりの特徴はいくつかあるが、そうした特徴のうち、最も顕著なものは、企業が、産業団体のしがらみなどを離れて自由に未来社会を構想し、そこへ至る道についての提言を、政策提案も含めて行うという活動目的にある。活動目的のポンチ絵はこれまホームページ内にあるとおりである。

第二の特徴は、今日からの積み上げで未来を構想するのではなく、こうあらまほし、という、あるべき姿を考えた上で、そこへの道のりを検討するという、いわゆる「バックキャスティング」を採用している点である。

この2つの特徴は、シンクタンクであればともかく、個社の中でも、あるいは産業団体でもなかなか行えないタイプの活動である。

日本の産業界にもそういった受け身の適応ではなく、社会を主体的に設計しようとする気概が起きてきたのだ、と、護送船団ばかり見てきた論者には隔世の感がある。

具体的な共通活動テーマは、皆で侃々諤々まさしく選定中で、そのプロセス自体が楽しいものであるが、1つの候補には、持続可能な経済のために活動する様々なステークホルダーが存分に力を発揮でき、かつ、その努力が効果的に結び付けられるような、都市のフィジカルな計画の新しい在り方がある。

2つには、サプライヤーと消費者など様々なステークホルダーが、サーキュラーエコノミーなど良い社会に向けて力を一層発揮できるようにするためのナッジやポジティブなインセンティブ、そして、逆に、環境税のようなネガティブなインセンティブの構想づくりがある。第三のテーマ候補としては、水素を実地に使う社会の細部を描く、というものも考えられている。

基本は、非競争領域での知恵のエコシステムづくりだが、具体のプロジェクトの実施も視野に入っている。こうした場合は競争領域になるので、個別のグループが作られる。こここでも一つ面白いテーマが出てきている。

まだ新入会は可能だ。産業の梁山泊ができれば面白い。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)