経産省は2月1日、2023年4月から始める「排出量取引」の構想を発表した。政府目標の2050年カーボンゼロに合った2030年目標を定めた企業を「賛同企業」として公募し、23年4月の本格稼働まで目的やルールについて話し合う。欧州の同制度では企業に目標達成を義務付けているが、日本は未達でも罰則はない。実効性が課題だ。(オルタナS編集長=池田 真隆)

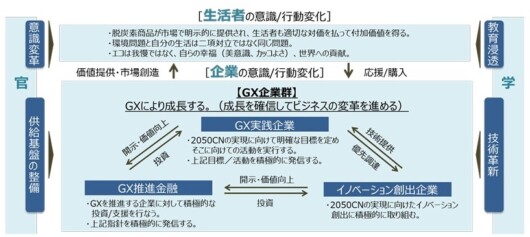

経産省が1日に公表したのは、「GXリーグ基本構想」。GXとは「グリーントランスフォーメーション」の略称で、このリーグに賛同した企業と排出量取引の目的やルールについて決めていく。

排出量取引とは二酸化炭素の排出量を市場で売買できる制度だ。「カーボンプライシング」と呼ばれるもので、日本が脱炭素化するための根幹政策の一つだ。2021年6月の閣議決定で同制度の導入に向けて議論を深めることが決まっていた。

これまで二酸化炭素の排出量の売買は企業間どうしで市場を通さずに行っていた。そのため取引価格が見えていなかった。

経産省としては、これをN対Nの形にして、取引価格を可視化することで投資を促すことが狙いだ。

3月31日まで賛同企業を公募している。賛同企業に求めることに、「1.5度努力目標実現に向けた目標設定と挑戦を行っているか」――を挙げている。

昨年12月24日、経産省のGXリーグ基本構想案について、脱炭素への代替技術が確立されていない鉄鋼業界の団体である一般社団法人日本鉄鋼連盟は意見書を提出し、「曖昧な1.5℃目標を参加要件にすべきではなく、当該箇所は『自ら、地球温暖化に関する世界的な動向と整合的な、目標設定と挑戦を行い、その取組を公表』という表現に修正すべき」と訴えていた。

しかし、経産省としてはこの構想案を変えなかった形だ。その他、賛同企業に求めることとしては、「サプライチェーンについても、2050年CNと整合的な2030年削減目標を掲げているか」「グリーンな製品の調達・購入で需要を創出し、消費市場のグリーン化を図るか」――などをあげている。

リーグに参画する企業のメリットとしては、国によるブランディングを図り、ESG資金や人材の調達を促していく。

公募で集まった賛同企業と4月から6月にかけてルールをつくり、6月後半から8月に実証実験に参加する企業を公募、8月から2023年1月まで実証実験、2023年4月から本格稼働という流れで進む。経産省は2023年4月の開始時には500社程度を集めることを目指す。

GXリーグを担当している経産省の環境経済室の梶川文博室長は、「2050年カーボンニュートラルに整合した2030年目標を定めている企業なら、大企業だけでなくスタートアップも参加できる。様々な企業に入ってもらいたい」と話す。

◾️課題は「実効性」

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)