■小林光のエコめがね(16)■

ある生物種の生態系の中での棲み処、生き場所を「ニッチ」や「ニッチェ」と言う。昨年末に概成した本格ZEH(ゼロエミッション・ハウス)の我が金山デッキは、茅野の人間・自然の生態系の中で、どのような居場所を占めるのだろうか。

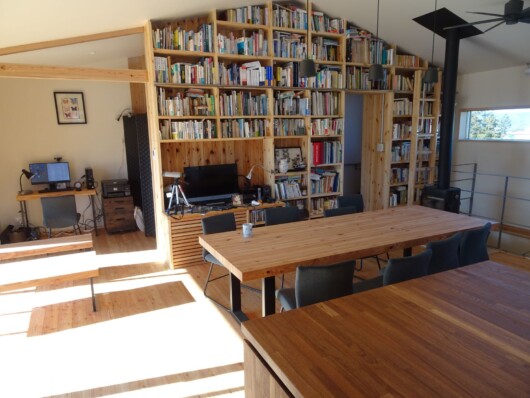

金山デッキは、外観的には、周辺の文化や景観に適合するようにデザインされている。それは、一つには、北方の霧ヶ峰から諏訪に向かうなだらかな傾斜の尾根にシンクロした特殊な屋根棟の傾きである。

屋根断面の勾配も地域の伝統的な、平たいものに揃え、壁面色彩も景観条例に沿ったもので近隣2軒のお隣さんとほぼ同じだ。

二つには、天と結ぶかのような柱がある。平屋だが、屋根を掘り込んだようにして開ける展望デッキを設けた。それがこの家屋の館名の由来である。

その四隅に配置され、天を目指すような角柱が、諏訪地域の様々な結界にある御柱(おんばしら)の有する自然エネルギーを地上に下ろしたり天に帰えしたりする機能を尊敬して、ささやかな模倣をしている(ついでだが、電磁波を本当に放射するアマチュア無線のアンテナもここにある)。

天の気はともかく、現代の主力エネルギーたる電力については、かなり屈折したしつらえをしている。見た目は、屋根に広いPVパネル(8.3kW)がある一方、系統の電柱と建物とは電灯線で結ばれていず、いかにもエネルギーを自家生産し自立しているオフグリッドの家然としている。

しかし、実は、地中配線で系統と結ばれていて、過剰に発電した再エネ電力を系統に供給することができる。

できるどころか、23kWhもの容量の蓄電池やエコキュートの貯湯機能を活かして、将来は電力の上げ下げ需要調節をして地域のVPPの一翼を担いたい、と目論んでいる。

金山デッキが、特に狙うニッチはここである。そのニッチが成立するよう、地域の物的な意味での人間生態系には、是非、FITを超えた再エネ主力化の配電網管理への進化をしてもらいたいものである。私は、この共進化の旗振り役の一人になりたいと思っている。

物的な意味での生態系上の地位はどうだろうか。敷地はそこそこ広いが、残念ながら畑にするのではなく、蝶の吸蜜に役立つ一方、近年はめっきり減ってきた草原に仕立てようと思っている。私の食い扶持は、したがってJAさんやツルヤさんといったスーパーに依存するほかない。

そう思っていたところ、この地域では、縁側でぼーっと日向ぼっこでもしていれば、近所の人が旬で育ちすぎた食べきれない野菜を分けてくれる、といったありがたいお話を承った。私としては、VPPやマイクログリッドができる前でも、災害時には、電力供給でお返しをしようと思った。

楽しい地域生態系になりそうである。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)