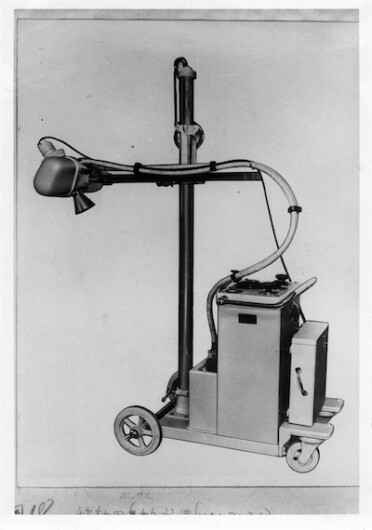

■島津製作所(オルタナ69号「アウトサイド・イン、さらに進化・進化」特集先出し)■

島津製作所の回診用X線撮影装置はベッド脇、手術室、ICU(集中治療室)、救急など、必要な場所に移動して撮影をし、その場で画像を確認できる。機動性と小回りの良さで被災地やコロナ医療の現場で活躍し、患者・医療従事者の負担軽減に貢献している。(オルタナ副編集長・長濱慎)

最新型モデル。丸みを帯びた形は患者への威圧感をやわらげ、伸縮式の支柱が移動時の視界を確保。女性技師でも快適に取り扱える(写真:島津製作所)

■一号機の誕生は90年近く前

回診用X線撮影装置の一号機が誕生したのは1935(昭和10)年。どのような要請を受けて開発したのか、記録は残っていない。だが、ベッドから動くのが難しい重症患者には喜ばれたに違いない。医用機器事業部・グローバルマーケティング部の奥野智晴・診断用X線システムグループ・グループ長は、こう振り返る。

「島津製作所は、日本におけるX線のパイオニアです。ドイツのレントゲン博士がX線を発見した翌年の1896年、二代島津源蔵(初代社長)らが早くもX線撮影に成功しました。1927年には、技術は人々の役に立たねば意味がないとして撮影技師を養成する学校(現在の学校法人島津学園 京都医療科学大学)を開きました」

デジタル式の回診用X線撮影装置は、2005年から発売した。当時、医療現場のニーズにマッチしたことから話題になり、特に欧米でははじめての顧客との関係を築く「ドアオープナー」の役割を担った。評価してもらえれば他の島津製品の採用につながる可能性が高まった。

本装置は、撮影の約2秒後に本体モニタで画像確認が可能になっており、1回の充電で数百枚のX線画像を撮影することができる。本体モニタは、タッチパネル式で操作もしやすく、バッテリー駆動で場所を問わず使える利点を活かし、被災地や医療インフラが整っていない地域にも活躍の場を広げている。

鈴木和也・グローバルマーケティング部部長は、こう語る。

「2008年の中国・四川大地震では3台を緊急支援し、動けない被災者に対しX線撮影ができる手段として高く評価されました。パキスタンでは結核対策用に100台以上を導入し、その多くはバスに搭載され村々をまわって診断を支えました」

世界では7億人以上が電気のない生活をし、アジアやアフリカでは医療が整っていない地域も多い。日本でも601カ所の無医地区に約13万人が暮らす(※)。回診用X線撮影装置のニーズは、今後ますます高まるだろう。

※厚生労働省:令和元年度無医地区等調査。

■女性放射技師も快適に取り扱える

近年は、新型コロナ医療での活用が目立つ。コロナ病棟のベッドサイドに装置を移動させてX線撮影を行い、肺炎の状態を確認する。日本、中国、欧米など各地で急増した需要に応えるため、島津製作所は急きょ増産に踏み切った。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)