記事のポイント

①ボイラーの熱効率が向上し、100%をうたうものも出ている

②100%の秘訣は沸騰した水と蒸気の「熱エネルギー」活用にある

③高効率ボイラーのような省エネ技術は脱炭素にも大きく貢献する

ボイラーの熱効率はこの10年ほどで大きく向上し、100%をうたうものも出ている。筆者は100%などあり得ないと思ってきたのだが、水を沸騰させ蒸気を作り出す仕組みを隅々まで見直すことで、それを達成できた。省エネ技術は日本の誇りであり、さらなる進化を期待したい。(オルタナ客員論説委員・財部明郎)

■排気ガスに含まれ出ていく熱の回収が課題に

ボイラーとは、都市ガス(天然ガス)や重油などの燃料を使って水を沸騰させ、水蒸気(スチーム)を作り出す機械だ。スチームは加熱や保温、タービンやピストンの動力源など用途も広く、製造業などの産業部門には欠かせない。

三浦工業の小型貫流蒸気ボイラー「SQ-AS」はシステム効率100%をうたう。川重冷熱工業の貫流ボイラー「イフリート」および「WILLHEAT」は99%、石油給湯器で有名な長府ボイラーの石油給湯器「エコフィール」は95%と、従来は考えられなかったような高効率を達成している。

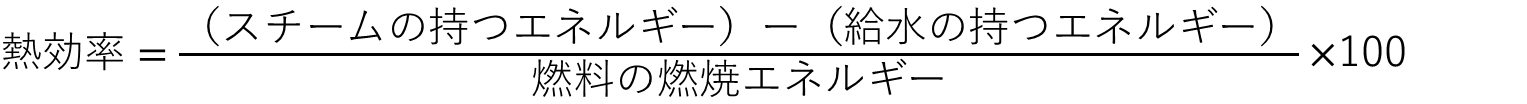

ボイラーの「熱効率」とは、燃料を燃焼させて発生した熱エネルギーのうちスチームになった割合のことで、以下のように算出する。

例えば、100ジュールの熱が発生し、スチームの持つエネルギーから給水が持っていたエネルギーを差し引いた値が80ジュールであったとすれば、熱効率は80%となる。残りの20%はボイラーの壁面から逃げるか、排気ガスとして出て行く。

壁面から逃げて行く熱については壁面の断熱性を高めればいいが、排気ガスについてはなかなかゼロにはできない。これが熱効率100%の達成が難しい理由だが、近年の産業用ボイラーはこの課題を克服した。

■100%達成のカギとなる「潜熱」とは

ボイラーの燃料となる都市ガスや重油は、炭素と水素を含んでいる。これを燃やすと炭素はCO2(二酸化炭素)に、水素は水になる。水は液体ではなくスチームになっている。

排気ガスはCO2、水蒸気、空気中にあった窒素ガスの混合気体である。この排気ガスが熱を放出して冷え、100℃まで下がると、スチームは水になる。水になっても100℃であるが、スチームと水は持っている熱エネルギーが違う。

・100℃の水1㎏が持つ熱エネルギー(比エンタルピー)=419ジュール

・100℃のスチーム1㎏が持つ熱エネルギー=2,676ジュール

同じ100℃でも、スチームは水の6倍以上もの熱エネルギーを持っており、このエネルギーの差を「潜熱」という。

燃料を燃やした時に出る排気ガスをそのまま排出した時の熱量と、100℃以下まで冷えて、スチームが水になってから排出したときの熱量は、スチームの潜熱分だけ高くなっている。前者を「低位発熱量」、後者を「高位発熱量」という。

熱効率の計算には、燃焼熱は低位発熱量を使う。ボイラーの排気ガスは100℃以上あるからだ。水蒸気は凝縮せず煙突から出ていく。だから、水の潜熱まで含めた高位発熱量は使えない。

この潜熱に目を付けたのが、熱効率100%のボイラーだ。

■「潜熱」回収を可能にしたメカニズムとは

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)