記事のポイント

- 明治がイベント「カカオ、ひらく。LAB」を開催、Z世代を招待した

- カカオの新しい栄養や食べ方、新たな可能性のアイデアを出しあった

- 国際的食の見本市「SIRHA」出展や持続可能な世界の実現へ行動を発表

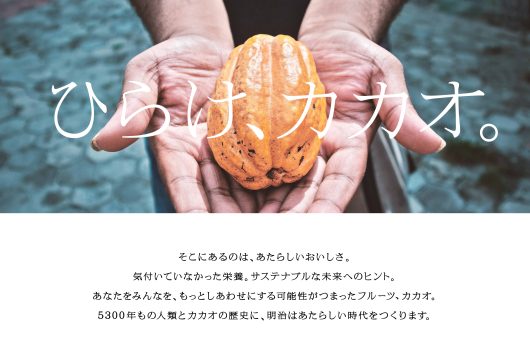

明治は9月8日、Z世代向けのイベント「カカオ、ひらく。LAB」を開いた。参加した大学生や若手社会人とカカオの新しい「栄養や食べ方」を追求し、アイデアを出し合った。当日の模様をレポートする。

■学生からユニークなアイデア、続々と

このイベントは、明治が今年 3 月に発表した持続可能性の新たな枠組み「明治 2022 New アクション 001―サステナブルアクション(カカオ)―」の一環として企画した。Z世代とともにカカオの新しい栄養価値を見出すことを狙った。

様々な視点からカカオの可能性を追求するため、イベントには、社会課題の解決に関心がある大学生や社会人など約30人が参加した。

イベントは、明治の取り組みをはじめ、カカオ新素材「カカオフラバノールエキス」や「カカオグラニュール」について学生に伝えることから始まった。

カカオポリフェノールの機能関与成分カカオフラバノールのエキスはドリンクの原料だけでなく、パウダー状にすることでタブレットやフローズンアイスとなるカカオの新素材だ。カカオの健康価値を高めるため、明治がパートナーとして組み共同研究を行うベトナムとの「エキス開発」から生まれたものだ。

カカオグラニュールはカカオの細胞を壊さずカプセル化することで、カカオ豆の栄養を閉じ込めてパンや焼き菓子などに利用できる。

その後は、ワークショップを行った。テーマは、「カカオの新しい『栄養や食べ方』の価値や可能性を持続的に広げていくには」。 明治の若手社員も各テーブルに着いて、参加者と一緒にカカオの可能性についてアイデアを出し合った。ファシリテーターは、博報堂SDGsプロジェクトEARTH MALLプロデューサーの小田部巧氏が務めた。

参加した大学生からはこんなアイデアが挙がった。

「遠い生産者の想いと消費者の声をつなぐ、SNSを活用した『こうかん日記』」 「カカオの栄養成分を赤ちゃんからお年寄りまで使える石けんで届ける『カカオ石けん』」——などだ。

イベントの最後にはサプライズゲストとしてアーティストの石井竜也さんが登場した。故郷の北茨城や首里城の復興支援など社会問題解決に積極的に携わっている。

明治のカカオに対する姿勢や取り組みにも共感し、作曲を手掛けた応援ソング「恋はカカオの香り」について語った。

明治では今後も「ひらけ、カカオ。」をテーマにしたサステナブルアクションに加えて、様々な人たちとともに社会課題解決に取り組めるイベントなどを開催していく。

■2026年に明治サステナブルカカオ豆の調達比率100%へ

明治がカカオに関するサステナブルアクションに取り組みだしたのは2006年からだ。その取り組みの一つが独自のカカオ農家支援活動。メイジ・カカオ・サポート(MCS)だ。

産地に直接足を運んで、現地の農家の様々な課題に合わせた支援を実施し、生産面や収益面でのサポートに取り組む。

栽培方法や病害虫の管理方法に関する勉強会を開いたり、栽培に必要な苗木センターを開設したりした。カカオ豆を発酵させる技術指導なども行ってきた。さらに、井戸の整備や学校備品などの寄贈を通じた教育支援にも力を入れる。 この度、新たなアクションとして、カカオを使った新商品の開発に挑んでいる。カカオフラバノールエキス配合の飲料や、カカオグラニュールを活用したものだ。2023年春の発売予定だ。

2023年1月にフランス・リヨンで開催する食の見本市「SIRHA(シラ国際外食産業見本市)」に出展する。

SIRHAは外食産業従事者が集まり最新の食情報を発信する見本市だ。明治は出展理由について、「カカオ農家の皆様との取り組みを、世界的な食の見本市に出展し、食のプロフェッショナルに評価していただけるよう挑戦します」とした。

2026年度までに「明治サステナブルカカオ豆」の調達比率100%達成の目標を掲げる。明治サステナブルカカオ豆をカカオマスに使用した製品「明治 ザ・チョコレート」のカカオ産地に合わせた具体的な支援目標も定めている。下記の通りだ。

ベネズエラ:カカオ苗木の寄贈 目標24万本/進捗14.5万本

ブラジル:肥料の寄贈 目標5万袋/進捗2.1万袋

ペルー:発酵箱の寄贈 目標60箱/進捗35箱

ドミニカ共和国:資源ごみ分別回収箱の寄贈 目標99箱/進捗96箱

さらに同製品の大幅なリニューアルを9月20日に行った。カカオ本来の香味を最大限に引き出すため薄さと表面加工にこだわった。縦横比は日本古来の美の基準である大和比に設計した。

MCSのサステナブルな取り組みによって作られた明治サステナブルカカオ豆。そして生まれた「明治 ザ・チョコレート」を通して、カカオをつくる人、届ける人、味わう人、カカオに関わる人の笑顔の循環を目指していく。<PR>

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)