記事のポイント

- CCCMKホールディングス、地域の未利用魚を商品化するプラットフォームを設立

- 第一弾は3地域と流通業者などとのマッチングを試み、商品化へ動き出す

- くら寿司は2010年から低利用魚活用に取り組む、9月にニザダイの寿司を販売

数が少ない、調理しにくいなどの理由で市場には出回りにくい「低利用魚」や「未利用魚」を商品化しようという動きが出てきた。カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)傘下のCCCMKホールディングス(東京・渋谷)は、愛媛県八幡浜市など3地域や流通業者と組み、地域で獲れた未利用魚の加工事業に乗り出す。大手回転ずしのくら寿司も9月16日から、駆除の対象となっていたニザダイの寿司を期間限定で販売した。持続可能な漁業と食料自給率向上を目指す試みとして注目を集めている。(オルタナ編集部・萩原 哲郎)

■プラットフォーム構築し、スーパーなどと協業

CCCMKホールディングスは7月に「未利用魚活用プラットフォーム」を発表し、11月から未利用魚を活用した商品開発・啓発に向けたプロジェクトを本格的に始動させる。

プラットフォームには第1弾として、愛媛県八幡浜市、静岡県西伊豆町、千葉県船橋市の3地域が参加した。自治体が主導したり、地元の漁師がリードして地域の関係各所を巻き込んだりする事例もある。

プラットフォームに参加した地域では、流通業者などとのマッチングを行う。マッチングセッションには流通業者としてスーパーなどを展開する、こだわりや(東京・豊島)、信濃屋食品(東京・世田谷)、マルエツ(東京・豊島)の3社が加わる。また東京海洋大学学術研究院の松井隆宏准教授も参加する。

マッチングが成立すると、商品開発セッションに進む。プラットフォームに携わる瀧田希氏は「1つの商品ができあがることがゴールではなく、第二弾、第三弾と自走していくことが目標だ」と話す。

「未利用魚活用プラットフォーム」発表後、CCCMKホールディングスには他の地域や流通関係者などから問い合わせが来ている。今後もひとつひとつのプロジェクトを商品化に向けて丁寧にこなしていく方針だ。

■五島での「魚プロジェクト」経験を生かす

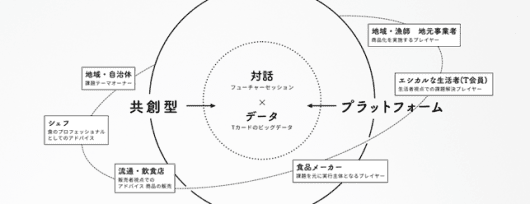

同社は2021年3月から「みんなのエシカルフードラボ」を展開している。CCCの「Tカード」を活用してユーザーに持続可能な食につながる「エシカルフードアクション」を促す、共創型プラットフォームだ。

その後、2016年に三陸地方の牡蠣をテーマにした商品開発プロジェクト、2018年の長崎県五島列島の漁業を活性化させる「五島の魚プロジェクト」と実績を重ねており、今回の「未利用魚活用プラットフォーム」もこれらのプロジェクトがきっかけとなった。

瀧田氏は「五島の魚プロジェクト」について、「未利用魚をどう流通に乗せていくかが課題だった」と振り返る。ここから生まれた製品が「五島のフィッシュハム」だ。全国のマルエツの店舗などで販売されている。ハムカツやちゃんぽんなど、様々な具材となっている。

9月にはメディア関係者向けのイベント「Hello、Ethical未来が変わるピザ屋さん」を開催した。提供されたピザのなかには「五島のフィッシュハム」を使った「海の『もったいない』をなくすピザ」もラインアップされ、出席者の注目を集めた。

■くら寿司は低利用魚を寿司に

回転寿司チェーンでも低利用魚の活用が進んでいる。

大手のくら寿司は、9月16日からキャベツで養殖したニザダイの寿司、「キャベツニザダイ」の数量限定で販売した。価格は一皿(2貫)220円、約14万食を取り扱った。同社ではこれまでもシイラやボラなど、低利用魚を商品化した実績がある。

ニザダイはスズキ目の魚で、西日本に多く生息する。主食が海藻のため、水産物の産卵や育成に重要な役割を果たす海藻が著しく減少する「磯焼け」を引き起こし、駆除の対象となっていた。ただ、まとまった数が取れないことから、これまで利用する機会が少なかった。

くら寿司の田中邦彦社長がこのことを聞き「どうにか活用できないか」と考えたのが商品化のきっかけとなった。

同社は2010年に漁港で獲れる魚を直接買い付けて独自のルートで配送する「天然魚プロジェクト」をスタート。2015年には定置網にかかった魚を一定価格で買い取る「一船買い」を始めた。

広報部の辻明宏氏は「シイラやボラは食用としての認知度は低かったが、お客様から『食べてみたら意外においしいね』との評価をいただきました」と明かす。「キャベツニザダイ」の味は「私の感想ですが、身がしっかりしていて脂が乗っている。カンパチに似ています」という。

「おいしい未利用魚」の認知が高まれば、持続可能な漁業や食料自給率向上にも大きな効果を発揮しそうだ。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)