記事のポイント

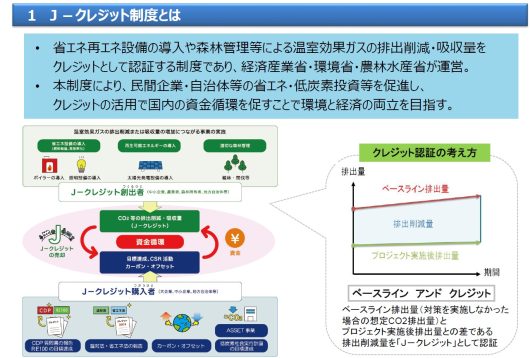

- J-クレジットは温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして認証する制度

- 民間企業や自治体の脱炭素投資を促し、国内の資金循環を促すことが狙いだ

- 管轄省庁がクレジットを認証するまでの過程や種類などをまとめた

J-クレジットは省エネ・再エネ設備の導入や森林管理などによる温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証する制度だ。運営は経済産業省・環境省・農林水産省が行う。この制度で民間企業や自治体などの省エネ・低炭素投資などを促進し、クレジットの活用で国内の資金循環を促すことが狙いだ。(オルタナS編集長=池田 真隆)

J-クレジット制度の対象となるには、制度で承認した「方法論」に基づくことが必要だ。2022年9月現在は63の「方法論」が承認されている。

63の内訳は、省エネルギー(ボイラーやヒートポンプの導入など)が40、再生可能エネルギー(太陽光発電設備の導入など)が9、工業プロセスが5、農業が4、廃棄物が2、森林が3だ。

2022年9月時で登録されたプロジェクト(旧制度の国内クレジット制度・J-VERからの移行も含む)は923件。プロジェクトの登録形態は「通常型」と「プログラム型」の2種類ある。

通常型は工場や事業所などに設備更新をする企業・自治体などが「実施者(つくり手)」だ。プログラム型は、その実施者をとりまとめる「管理者」を置く。

主な方法論は、太陽光発電やコージェネレーション、電気自動車の導入などだ。実施者を随時、追加できる。

クレジットの売買は、「相対取引」と「入札」の2種類だ。相対取引では同制度の専用サイトに売り出しクレジットを掲載するか仲介事業者を利用する。

掲載後6カ月以上経過しても取引が成立しない場合は、「入札」販売となる。政府保有のクレジットと合わせて、入札を実施する仕組みだ。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)