記事のポイント

- ごみ清掃員の兼業を持つお笑い芸人マシンガンズ滝沢秀一さんによる、廃棄物についてのトークショーが開催された

- ごみ清掃員の視点から、食料ロスやペットボトルの増加原因について言及

- 3Rではなく、リスペクト(Respect)を加えた4Rを重要視

ごみ清掃員の兼業を持つお笑い芸人マシンガンズ滝沢秀一さんは、夫人の出産費用を捻出しようとごみ収集の仕事を始めて11年経った。廃棄物の多さに愕然とし、以来、ごみを回収する側の視点から、廃棄物問題に関する発信を続け、2020年には環境省の「サステナビリティ広報大使」第1号に就任した。(北村佳代子)

(板橋区立リサイクルプラザにて開催)

「秋になり、この季節によく回収するごみには、こんなものもあります」。袋に入ったままの古米の写真がスライドに映ると、会場では「あらー」と惜しむ声が上がった。これは10月16日に、東京都板橋区立リサイクルプラザで開催されたマシンガンズ滝沢さんのトークショーでの一場面だ。10月が終わると、ハロウィーンのパッケージに入った食品も事業系の食品ロスとしてドッと増えるという。

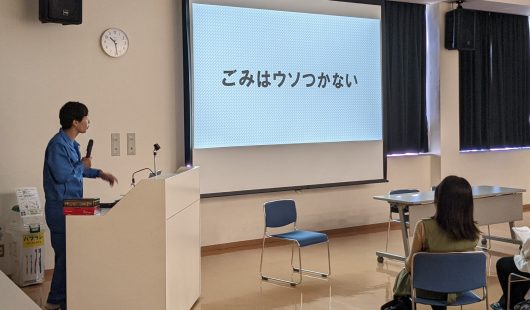

■「ゴミはうそつかない」

滝沢さんは、ごみはその人の生活の縮図であり、捨てているものやその捨て方から、廃棄した人の人間性も垣間見えると言う。例えば、「マクドナルドのアップルパイの空箱約10個と、レギュラーサイズのタバコの箱が入った可燃ごみ」からはものすごい甘党の中年男性の姿を、「整然とびんや缶が並んだ資源回収ボックス」からは几帳面な地域住民の姿を想像すると言う。

外出自粛が叫ばれたコロナ禍では、宅配用のピザを入れた段ボールが大量に増えた。1スライスしか食べられていないピザの段ボールの写真とともに、なぜこうなるのかを考察する。ピザ宅配各社では「もう1枚、無料」キャンペーンを展開している。無料なら、もらわないと損だ。事業者側の営業キャンペーンと、消費者側の心理が、ほとんど食べられていないピザという食品ロスを生み出しているのではないかと言う。

■増え続けるペットボトル

滝沢さんが特に警鐘するのはペットボトルの消費量の多さだ。「日本では年間262億本のペットボトルが消費されている。リサイクルとしての回収率は93%と、諸外国に比べると非常に高い。高いことは素晴らしいのだけれど、残りの7%、つまり18.3億本は行方不明だ。仮に年間消費量の0.1%が川に流れただけでも、180万本のペットボトルが海に行き着くことになる。一人ひとりがマイボトルを持つだけで、かなりの量を減らせるはずだ」。

ペットボトルが増え続けた背景には、もともと瓶詰めだった調味料などがペットボトルの容器で販売されるようになったことも大きい。ソースや醤油など、汚れが付いたままのペットボトルは、リサイクルできず可燃ごみに回される。これは、前述のピザ用段ボールも同じだ。段ボールは通常「古紙」として資源回収されるが、ピザの汚れがついた時点で資源に出せない紙ごみ、すなわち可燃ごみとなる。

「良かれと思ってリサイクルに出してくださっていると思うのですが」と、自著のごみエッセイ漫画『ゴミ清掃員の日常』の一部を投影しながら、ペットボトルのリサイクル工場での作業の様子を紹介する。そこでは滝沢さんらが回収されたペットボトルを目視で点検し、ラベルやキャップがついていればそれを外していくハードな現場の様子が描かれている。ペットボトルそのものはPET素材だが、ボトルについているラベルはPS(ポリスチレン)素材、キャップはPP(ポリプロピレン)素材と異なるため、PET素材と分けなければならない。「決して、悪気はないんでしょうけれど、知識として知らないから、間違えている人も多い」。

■ごみについて学ぶ「場」の大切さ

今では誰もが小学校でリデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の「3R」について学ぶ。だが、日本でこの3R運動が始まったのは2000年に入ってからだ。ごみのことについて習ったことのない世代も多く、自治体によって分別の仕方も異なることから、一人暮らしや転居を機に、自ら自治体のパンフレットやホームページを見ながら分別に取り組んでいるというのが多くの人の実態だろう。

例えば、段ボール箱に複数の段ボールをまとめて挿して出す行為や、ガムテープで巻きつけて出す行為からは、回収する人が運びやすいようにという配慮の気持ちが汲み取れる。しかし実際はどちらもNGだ。段ボールは平たく重ねて、トラックいっぱいに積んで運ぶため、収集員はわざわざ箱から段ボールを抜き出し、箱代わりの段ボールをつぶさなければならなくなる。またガムテープで巻いていれば、それはもう可燃ごみになってしまう(ただし、段ボールの底についた色褪せたガムテープくらいであればOKとのこと)。古紙は種類別にたたんでひもで縛って出すのが正しい。

また、段ボールに付着したプラスチックは、リサイクル時に機械がひっかけてしまうため剥がさないとならない。その一方で、段ボールを留めていた金具については、ついたまま出して良い。これは「雑がみ」に属する学校配布のプリントなどのホチキス留めも同じだ。ホチキスを外さずに出して問題ない。「ただ、個人情報の書かれた部分だけは、シュレッダーをお勧めします」と滝沢さんは付け加える。

包装紙や紙袋も「雑がみ」として原則回収できるが、持ち手がプラスチックになっていたり、コーティング加工をされていると、その部分は可燃ごみになる。商品とは異なり、紙袋には分別のヒントを示すマークはない。だが、一人ひとりの知識や意識次第で、焼却処分の量を減らし、資源へと回すものを増やせる余地がある。

■大切なのはリスペクト(尊重)の精神

ごみ問題を解決するには、「3Rに、リスペクト(Respect)を加えた4Rが大事だと思う」と滝沢さんは言う。「レジ袋も、有料化以降、木の枝にひっかかったまま、ごみとなっている光景はほとんど見ない。すべてのモノに対して価値を与える。そして、ごみとして自分の手元を離れた後についても、思いを馳せてもらえるとさらに嬉しい」。

一時期ブームとなった断捨離も、いまや常習化し、特に安価なファッションブランドを大量に買っては、ファッションの流行が変わるとともに大量に廃棄する人が多いという。安価なファッションブランドが生産される裏には、バングラデシュなどで低賃金かつ粗悪な環境で強制労働をさせられている労働者がいることも多い。「消費」するだけでなく、「生産」過程、そして「廃棄」過程に携わる人たちへのリスペクトも忘れてはならない。愛しているモノならば命がなくなるまで使いきろうという「ラスト・ロング」精神と、足るを知る「ジャスト・イナフ」の気持ちが重要だと、滝沢さんは力説する。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)