記事のポイント

- SDGsとカーボンニュートラル達成の障壁が、大量生産・大量消費

- 大量生産・消費を前提にした経済システムでは、リサイクルも進まない

- システムの見直しは、分散型社会への移行というパラダイムシフトに

2030年SDGs(持続可能な開発目標)と、2050年のカーボンニュートラル。これら2つの達成は、経済システムと現代人の意識を変えない限り不可能だと、WEF技術開発(滋賀県大津市)の青山章社長は警鐘を鳴らす。同社は下水汚泥の燃料化などの技術開発を通し、循環型社会への貢献を目指している。今回は経済システムについて、青山氏の考えを紹介する。(オルタナ編集部)

地球上の経済システムは、大量生産と大量消費を基盤にしています。企業が大量生産を行い、消費者に大量消費をするよう構築されたシステムです。消費者は望む、望まないに関係なく消費を強いられており、大企業も国もこれを推し進めています。

世界の隅々まで紙幣を流動させることが幸福につながると、多くの人が考えているからです。企業はお金があれば何でもできると煽り続け、消費者側は「欲望のままに生きて何が悪い」ということになります。

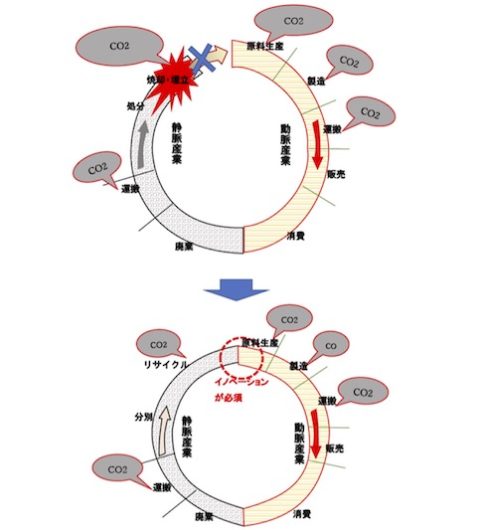

その結果、生産→購入→消費(利用)→廃棄という流れが生まれます。そこにリサイクルが入り込む余地はありません。リサイクル利用することは、何かしらの生産工程が減ることになり、大量生産の前提が崩れることになるからです。

これまで廃棄物は焼却もしくは埋め立てで、消費市場(動脈)へは還らないことが暗黙の了解となっていました。動脈に入れないために、再利用できるものを無理やり焼却、埋め立てを行い、大量のCO2を発生させ水、大気、土壌を汚染させてきました。

商品のリサイクル・リユースや、エネルギーや水を繰り返し使う「カスケード利用」が進んだ社会になれば、大量生産の工場も大量輸送の流通システムも不要になるでしょう。

それは経済システムの輪(パイ)がどんどん縮小していくことを意味します。持続可能な社会というのはグローバルな市場でなはく、地産地消を前提とした分散型の小さな集団の集まりになるかもしれません。SDGsやカーボンニュートラルを掲げる企業や政府は、このパラダイムシフトを受け入れる覚悟が問われているのです。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)