記事のポイント

- シンポ「有機農業 これまでの50年、これからの50年」が都内で開かれた

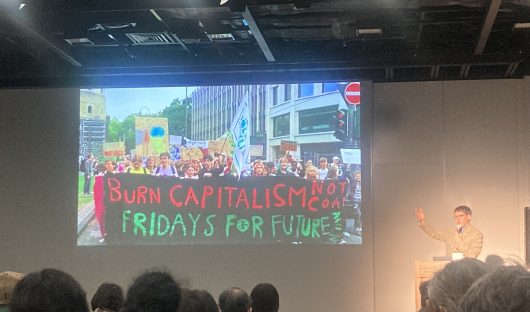

- 『人新世の「資本論」』で知られる斎藤幸平氏が登壇

- 斎藤氏は「『緑の成長』は神話に過ぎない」と語った

オーガニックの普及に取り組むフードトラストプロジェクト(東京・中央)は11月23日、シンポジウム「有機農業 これまでの50年、これからの50年」を都内で開いた。有機農業実践者らによるトークセッションのほか、『人新世の「資本論」』で知られる斎藤幸平氏(東京大学大学院総合文化研究科准教授)が基調講演「ポスト資本主義の農と食」を行った。斎藤氏は「『緑の成長』は神話に過ぎない。技術だけではなく消費や行動の変容が必要だ」と語った。(オルタナ副編集長=吉田広子)

■有機農業面積「2050年までに25%」へ

オーガニック市場が世界で拡大していくなかで、日本の発展は遅かった。農産物総生産量のうち有機農産物が占める割合は、野菜や大豆で約0.4%、米や麦で0.1%に過ぎない(2019年、農林水産省調べ)。

こうしたなか、農林水産省は2021年5月、「みどりの食料システム戦略」を策定した。2050年までに「耕地面積に占める有機農業の取組面積を25%(100万ヘクタール)に拡大」「農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現」「化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減」といった意欲的な目標を掲げる。

この戦略を実現するための法制度「みどりの食料システム法」も7月に施行した。

本シンポジウムは、故藤本敏夫氏が「農水省の20世紀の反省と21世紀の希望」と題した建白書を武部勤農水大臣(当時)に提出してから、20年の節目にあたることから企画された。

主催者の徳江倫明・フードトラストプロジェクト代表理事は、「日本の農業は遅れているといわれてきたが、『みどり戦略』を機に流れが変わってきた」と話す。

■有機農業推進の原点に「水俣病」

徳江氏は、大地を守る会やらでぃっしゅぼーや(現在のオイシックス・ラ・大地)の設立に携わり、生産者と消費者をつなぐことで有機農業の推進を後押ししてきた。同氏がオーガニックの普及に取り組む背景には、日本の公害問題がある。

徳江氏の父は、新日本窒素肥料(現在のチッソ)水俣工場の工場長を経て専務を務めた人物だ。水俣病が発生した当時、父は工場の技術部長だったという。「家での姿と、テレビで見る父の姿が違っていて、とまどうこともあった」(徳江氏)と振り返る。

水俣の海が水銀で汚染され、漁ができなくなった漁師たちは農薬や化学肥料を使わない甘夏づくりを始めた。大地を守る会を立ち上げた徳江氏は、その販売にも尽力したという。

■斎藤幸平氏が語る「ポスト資本主義の農と食」

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)