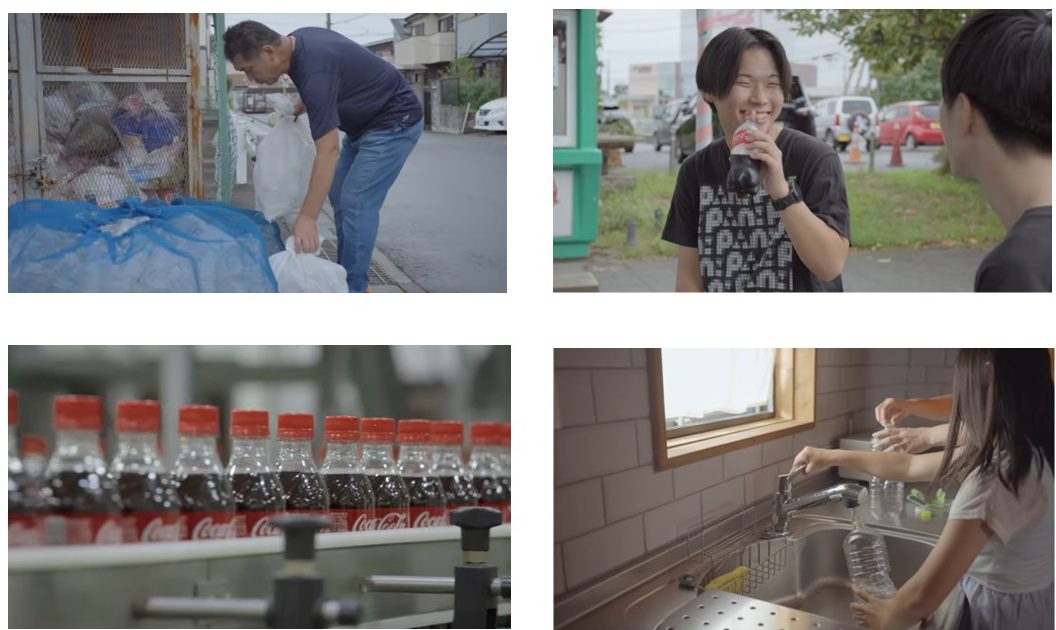

日本コカ・コーラとコカ・コーラ ボトラーズジャパンは埼玉県吉見町(よしみまち)でペットボトルの水平リサイクルに取り組んでいる。吉見町内の集積所に入ったペットボトルを回収して、その素材をもとにコカ・コーラ社のペットボトル製品をつくる仕組みだ。この取り組みは、「廃棄物ゼロ社会」を目指す日本のコカ・コーラシステムの中長期戦略の一環で、今後国内の他の自治体とも連携し、水平リサイクルを各地で広げていく考えだ。(オルタナS編集長=池田 真隆)

日本のコカ・コーラシステムは2030年を目標年とする「容器の2030年ビジョン」を掲げる。これは次で示す3本柱からなるサステナビリティ戦略だ。

一つ目の柱は「設計」だ。石油由来の原材料の使用を可能な限り少なくし、リサイクル材のペットボトルの採用を進める。2020年には「いろはす」を、2021年には「コカ・コーラ」を、そして今では37製品で100%リサイクルペットを実現した。2030年にはすべてのペットボトルをリサイクル材で賄うことを目指す。

さらなる脱炭素化施策として、ラベルレスやボトル軽量化にも取り組む。

二つ目の柱が「回収」、地域社会や消費者と協働し廃棄物のない環境に向けて取り組むことだ。10月には福岡県志賀島などの海水浴場に日韓コカ・コーラ社員550人が集まり、海岸の清掃活動を行った。

三つ目の柱が、「パートナー」との協業だ。政府や自治体、飲料業界、地域社会と連携してペットボトルの回収とリサイクル率を上げ、水平リサイクルを推進する。2030年までに国内で販売した自社製品と同等量の容器の回収・リサイクルを目指す。

日本のコカ・コーラシステムではこれらの取り組みを通して、廃棄物ゼロ社会に貢献していく。

この戦略の中で特にカギとなるのが、3本目の水平リサイクルだろう。PETボトルリサイクル推進協議会の2022年の「年次報告書」によると、2021年度の日本国内のリサイクル率は86.0%だった。

40%弱の欧州、20%弱の米国と比べるとその数値は世界最高水準だが、再びペットボトルとしてリサイクルされるのはまだ2割程度だ。

そのため、カーボンニュートラル時代の「容器の課題」は水平リサイクル率の向上ともいえる。

水平リサイクルには、製品の製造会社だけでなく、消費者を含めて様々なステークホルダーの協力が欠かせない。

ペットボトルをリサイクルするためには、包装ラベルとキャップを取ってから回収することが望ましい。さらに容器に飲料が残っていたり、過度に汚れていたりするとリサイクルができないのだ。そのため、消費者が廃棄する際にはこれらの点に気を付けないといけない。

日本のコカ・コーラシステムではこの水平リサイクルをさらに推進するため、埼玉県吉見町で住民を巻き込んだ取り組みを始めた。

コカ・コーラ社製品の製造・販売を行うコカ・コーラボトラーズジャパンは4月に工場所在地自治体である吉見町と包括連携協定を結んだ。本協定に基づき、吉見町と防犯・防災、健康、スポーツなどSDGs推進に関して連携する。

TVや新聞での広告に加えて、町内の施設にポスターやステッカーを掲示して、住民に水平リサイクルへの協力も呼びかけた。

これは集積所で集めたペットボトルを回収して、コカ・コーラの工場でリサイクルペットボトルをつくる仕組みだ。

4月から8月に回収したペットボトルから再生したリサイクルペットボトルの量は約80万本*に及ぶ。このペースで回収が進めば年間で換算すると230万本*のリサイクルペットボトルをつくることができる。

*コカ・コーラ500ml換算

自治体と企業が協働して水平リサイクルに取り組む事例は埼玉県にはなかった。県内初の取り組みに対して、吉見町の宮﨑善雄・町長は、「コカ・コーラさんとしても水平リサイクルに挑む初めての協働事業とのことで、失敗できない」と語る。

「吉見町で回収された使用済みペットボトルは再生ペットボトルの原料となり、コカ・コーラ社製品として生まれ変わりますので、ふたたび、吉見町の住民の手元に届くこととなる。シンプルで分かりやすい環境啓発で住民の意識を向上していきたい」

水平リサイクルを成功するカギは何か。日本コカ・コーラの田口美穂・サステナビリティ推進部シニアマネージャーは、「生活者一人ひとりが納得感を持って取り組めるか」と言う。

「水平リサイクルは生活者の協力なしには実現しない。リサイクルペットボトルによみがえることの意味を丁寧に伝えていきたい」と話した。<PR>

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)