記事のポイント

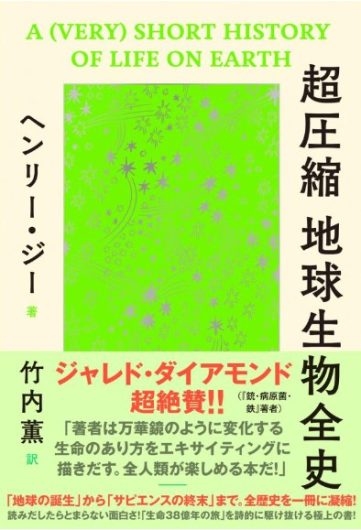

- 生命38億年の歴史を超圧縮した『超圧縮地球生物全史』(ダイヤモンド社)

- 「地球の誕生」から「サピエンスの絶滅」まで全歴史を一冊に凝縮した

- 筆者は、「分かっていたつもりで分かっていなかったことにたくさん気づかされた」という

■小林光のエコめがね(25)■

2023年の年越しは八ヶ岳の麓、金山デッキで過ごした。好天続きだったので、スキーにも3回行けた。寒い時の貴重な野外スポーツ活動になったが、寒いときは、ストーブの前で読書もよいものだ。特に新年の読書には、来し方行く末を考えさせる気づきがあるとなおよい。

そこで選んだのが掲題の本『超圧縮地球生物全史』(ダイヤモンド社)だ。生物の歴史を鳥瞰している。

読んでみて思ったが、地球の歴史にとってほんの瞬間に過ぎない人類の誕生や進化について相当に頁を割いていて、単なる教養の書ではなく、やはり、人類に教えを垂れるための本なんだな、と安心した。そして、安心して、大いに教えられた。

この本を読んでいて、分かっていたつもりで分かっていなかったことにたくさん気づかされた。

ネタばれを避けるために詳しくは述べないが、5度の大量絶滅の多くのケースがマントルプリュームの地表への到達で引き起こされたCO2過多の超温暖化や海洋酸性化の結果であったこと、他方で、造山活動は、CO2を風化する土砂に閉じ込めて大気から引き抜く結果をもたらし、他の惑星科学的な要因と相まって(太陽が熱くなっているにもかかわらず)氷河時代を演出していること、人類自体もほとんど絶滅の際まで生息数を減らし棲息域を極限されていたことなど勉強になった。

そして感銘を受けたことは、生物が、種社会の中の、そして種を超えた社会の中での、取引・協力関係を広げる形で分化し、進化して今の生物社会を作ってきたことを改めて認識できたことである。

様々な働きを担うバクテリアのコロニーとして登場した真核細胞が誕生したのが20億年前、光合成の廃棄物である酸素を活用することで極めて効率的なエネルギー生産システムを生物が実装したのが10億年前。根粒細菌と植物との共生は4億年前にさかのぼるようだが、花とポリネーターの共生は、わずか1億年前の白亜紀の発明のようだ。

そして、その後には、様々な社会性生物が登場し、そして人類がいる。進化とは、分業と協力の実装だと思った。

本書によれば、多くの哺乳類にとって、その種としての寿命は100万年ほどのようだ。ホモ・サピエンスは40万年くらいを過ごしているので、生物種としてはまだ絶滅までには時間がありそうに見える。がしかし、自らを含め多くの生物種の生存を困難にするような悪行を重ねている。

生物学者はこれをどう見るのか。

幸い、人類は、悪行を重ねていることを自覚できていて、なすべきことを始めている。この視点が、本書の垂れる教えである。所詮、絶滅するしかない生物種の一つである人類だが、しかし、自分を生んでくれた地球の進化の結果として登場した以上は、その自然な進化を擁護していきたいな、というのが、おそらく本書の訴えである。

地球が生んだ私たちの知性や理性、それをしっかり使おう、と思わせた新年の読書だった。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)