記事のポイント

- 在職10年未満の若手キャリア官僚の退職が相次いでいる

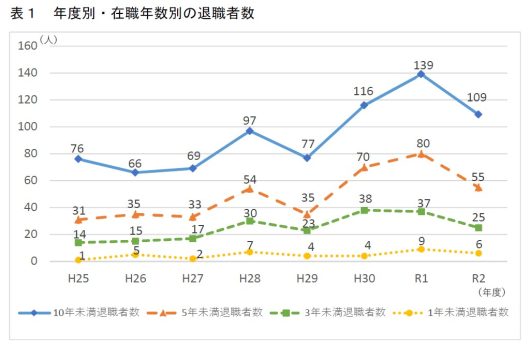

- 2020年度の退職者は109人で2013年度の76人から43.4%増えた

- 「終わらない調整業務で、ゴールのない残業が続く」とある退職者

若手キャリア官僚の退職が増えている。人事院は昨年5月、退職者が相次ぐ事態を受け、在職10年未満の若手キャリア官僚を対象に退職状況を調べた調査結果を公表した。2020年度の退職者は109人で、2013年度の76人と比べて43.4%増えた。ある退職者は、「終わらない調整業務で、ゴールのない残業が続く」と話す。(オルタナS編集長=池田 真隆)

「様々な業務が同時並行で走っていて、まとまりもありません。ゴールのない残業が続くことが辛かったです」——。こう話すのは、中央省庁を在職3年未満で辞めたAさんだ。

Aさんが辞めた年の平均残業時間は月80時間を超えた。最も多かった月は「170時間超」だった。

貧困や環境課題、安全保障に疫病など山積する課題の前に「調整業務」に追われた。そうした日々に、「家族との調整も難しくなりました」とAさん。ネット上で働き方に関する情報を検索すると、適度な仕事量で普通の幸せを得ている人の記事を多く目にしたという。

霞が関ほど大きなことはできないが、別の切り口で課題解決に貢献したいと思い、Aさんは民間企業への転職を決めた。

■退職者、2018年度から3年連続で100人超

人事院は昨年5月、若手キャリア官僚の退職者が増えていることを踏まえて、退職状況を調べた調査結果を公表した。人事院が若手の退職状況を調べるのは初のことだ。

総合職試験で採用した「キャリア官僚」と呼ばれる在職10年未満の中央省庁で働く職員を対象に調べた。期間は2013年度から2020年度の7年間。2013年度の退職者は76人で、2017年度までは微増減が続いた。

だが、2018年度を皮切りに急増する。2018年度は116人、2019年度は139人、2020年度は109人と3年連続で100人を超えた。

主な省庁別の2020年度の若手退職者(34歳以下)は次の通り。*総合職、一般職、専門職合計

国交省568人、厚労省307人、法務省293人、国税庁282人、総務省150人、財務省108人、農水省69人、外務省59人、文科省53人、経産省44人、林野庁40人、環境省35人、水産庁29人、金融庁18人、消費者庁5人、防衛省3人、復興庁2人、消防庁2人、スポーツ庁2人

人事院として、退職理由の傾向は「調査中」とした。だが、人事院が2022年9月に、総合職試験で新規に採用した職員を対象に実施したアンケートから、「超過労働」が大きな原因だと推測できる。

そのアンケートでは、公務の魅力向上にどのような施策が必要かを聞いた。「職場全体の超過勤務や深夜勤務の縮減を図る」が6割超(前年は約8割)で最多だった。次点は、「フレックスタイム制やテレワークの活用などによる働き方改革の推進」(約4割)だった。

人事院では2012年度から国家公務員試験で「経験者採用」を始めた。民間企業で培った知見を公務で生かし、効率性・生産性を上げることを狙った。

しかし、霞が関の働き方改革は遅々として進まない。内閣人事局はこのほど、2022年の臨時国会における官僚の働き方の実態を調査した。その結果、国会議員の質問案を受けて、官僚が答弁資料を作成し終えた時間は平均で午前2時56分だった。

新規採用した職員向けのアンケートで上位だった「オンラインでの打ち合わせ」はわずか7%だった。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)