記事のポイント

- ロッテはブロックチェーン技術で児童労働リスクの可視化に取り組む

- サプライチェーン上の児童労働リスクを農家コミュニティー単位で把握

- 最先端技術を駆使しながら、「児童労働の撤廃」に挑む

ロッテは2月、国内初となるブロックチェーン技術による実証実験を始めた。ブロックチェーンのシステムを活用して、サプライチェーンの児童労働リスクの精緻化に取り組む。非上場企業でありながらESG/サステナ経営を推進する狙いを、佐藤 利弘・常務執行役員(ESG担当)に聞いた。(聞き手・オルタナS編集長=池田 真隆)

常務執行役員(ESG担当)

1989年ロッテ商事入社。営業企画部、経営企画部、商品戦略部などを経て2014年ロッテ商事営業企画部執行役員に。2022年10月から現職。ロッテ経営戦略部担当、ICT戦略部担当、品質保証部担当なども兼任。

――ブロックチェーン技術を駆使して、調達するカカオ豆の児童労働リスクの可視化に取り組みます。

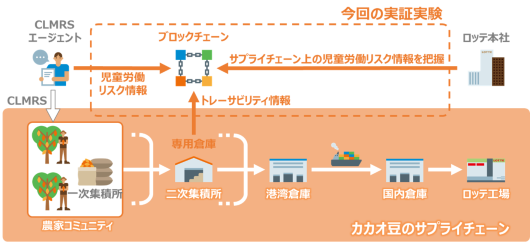

ロッテはカカオ豆の約8割をガーナ共和国から調達していますが、生産地では農家の貧困や児童労働、森林破壊などが深刻化していました。その中でも「児童労働の撤廃」を促進するため、今年2月からブロックチェーン技術を使った実証実験を始めました。

持続可能なカカオ産業の実現に貢献する活動を「フェアカカオ」と名付けています。生産地で活動するNGOと構築した、児童労働リスクの把握と改善を行うシステム(CLMRS)を適用した地域から「フェアカカオ」を調達してきました。

調達したカカオ豆の内、フェアカカオの割合は2021年度で19%です。2028年度にこの割合を100%にします。

この実証実験の狙いは、サプライチェーン上の児童労働リスクを精緻化することです。これまでは、CLMRSを適用した地域からカカオ豆を調達してきましたが、あくまでトレースできていたのは「地域単位」でした。さらに、情報の管理も「紙ベース」で煩雑でした。

ブロックチェーンを使うことで、カカオ豆のトレースを「地域単位」から「農家コミュニティー単位」でできるようにしました。

紙ベースから「データベース」で管理できるようになったので、どの村から何トン仕入れたのかモニタリングも効率化しました。

実証実験は2024年までガーナから購入しているカカオ豆の約1割で行います。そして、ガーナ産カカオ豆に関しては、経産省が出した「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」を踏まえて、2025年までに100%「フェアカカオ」に切り替えることを狙います。

ガーナ以外の2割は南米産のカカオ豆を調達していますが、2028年までに生産地でCLMRSのようなシステムを構築するか、調達先を切り替えるかを考えています。

南米はガーナと違い、児童労働の撤廃に取り組むNGOが少なく、現地でパートナーと組んでシステムを構築することが難しい可能性が高いです。調達先の見直しも含めてあらゆる選択肢を視野に入れています。

この実験が上手くいけば、将来的には製品に付けたQRコードから生産者情報を見ることができるようになります。

――製品の「裏側」に関して消費者の意識の変化は感じますか。

特にZ世代の意識の変化は感じます。貧困や環境課題の解決につながる製品なら、多少高くても購入するでしょう。

彼らはほかの世代に比べて物欲はないです。生まれた時からモノが溢れているからだと思いますが、そうであれば世の中の役に立つ方を選びたいとナチュラルに考えていると思います。

ブロックチェーンの実証実験が上手くいけば、将来的には製品に付けたQRコードから生産者情報を見ることができるようになります。

■パーム油も紙も「調達」見直し

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)