記事のポイント

- スコープ3算定の日本を取り巻く現状と4つの誤解、これからの対応を聞いた

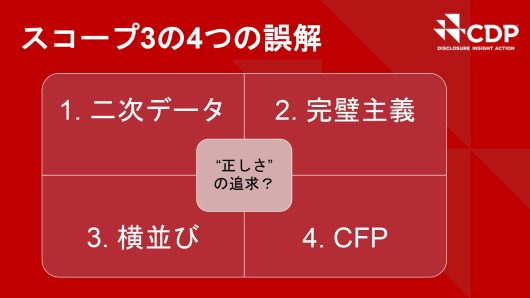

- 4つの誤解は「二次データ」「完璧主義」「横並び」「CFP」だ

- 誤解が生まれる背景には国際潮流とのズレもある

オルタナは3月28日、SBL月例セミナーを開いた。テーマは、「CDPが読み解く『スコープ3』の4つの誤解」だ。CDP Worldwide-Japanの河村渉シニアマネージャーをゲストに迎え、スコープ3算定について日本を取り巻く現状や4つの誤解、どのような対応が必要になるかを聞いた。

スコープ3は、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(スコープ1)、他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出(スコープ2)以外の、事業者の活動に関連するサプライチェーン上の排出量を指す。

企業の算定はこれまで産業連関表に基づいた二次データによるスコープ3算定が主流だったが、環境省では一次データでの算定を推奨する。また経産省は3月末に、製品の温室効果ガス排出量を指すカーボンフットプリントの算定のガイドラインを発表した。

国際的には、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が新たな気候変動の情報開示基準を24年から適用する。温暖化ガス排出量などの開示を求めるもので、日本でも基準をベースにした国内基準を24年度中に策定予定だ。

一方で、CDP Worldwide-Japanの河村氏はスコープ3算定について、「4つの誤解がある」と指摘する。その4つは、「二次データ」「完璧」「横並び」「CFP(カーボンフットプリント)」だ。こういった誤解が生まれる背景には、国際的潮流とのズレもあるという。

セミナーでは国際社会と日本のスコープ3算定の現状や、誤解が起こる背景や今後の対応策を聞いた。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)