■本誌79号(2024年12月27日発売): alternative eyes 53

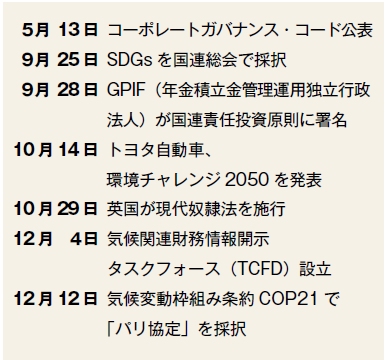

オルタナ79号の第一特集は、「サステナメガトレンド2025」ですが、思い起こせば、その10 年前に当たる「2015 年」にはサステナビリティにおける、さまざまな大変革が起きました。年表の形にして振り返りましょう。

コーポレートガバナンス・コードは金融庁と東京証券取引所が取りまとめ、金融庁「スチュワードシッ

プコード」(2014)と一対の行動規範となりました。前者は事業会社のガバナンス、後者は投資側のガバナンスやサステナブル投資方針を問うものです。

ガバナンスコードは形式的には各社に浸透したものの、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の精神

が深く広く行き渡ったとは言えません(20P 参照)。 SDGs は説明の必要もないでしょう。SDGs の

目標年は2030 年。2025 年を起点にすると、あと5 年しか残っていません。ポストSDGs の議論も2027 年ごろから本格化すると言われています。

SDGs が採択されたわずか3 日後には、GPIFがPRI に署名しました。これにより、日本の金融・証券・投資業界は大きくその投資行動を変えました。

ただし、その「サステナブル投資」は形骸化していないか、上述のスチュワードシップコードと合わせて、その中身も問われ続けています。「投資する側の見識や責任」も問われるのです。

トヨタの環境チャレンジ2050 も2025 年に、10 周年を迎えます。ただし、この目標はパリ協定ができる前のものであり、「1.5℃」目標に整合しているとは言えません。同社は、10 周年の前には、「チャレンジ2.0」を発表すべきでしょう。

英国の現代奴隷法は、知る人ぞ知る法律です。本誌やサステナ経営検定2 級テキストで詳述してきた通り、「ソフトローがハードローに変わった」好例です。この動きも今後、世界に広まりそうです。

そして、なにより2015 年の横綱級イベントが、「パリ協定」でした。当初は、20 世紀後半のGHG(温室効果ガス)排出を実質ゼロにする、地球の平均気温の上昇を産業革命前と比べて1.5 ~ 2℃とするものでしたが、その後、気温の上昇幅は「1.5℃」とする修正がありました。

TCFD は2015 年12 月、金融安定理事会(FSB)によって設置されました。気候変動が企業の事業に与えるリスクと機会の財務的影響に関する情報開示を企業に推奨する国際的なイニシアチブです。その後、2017 年6 月に最終報告書(TCFD 提言)を公表し、今に至ります。

こうしてみると、衝撃的な2015 年の「サステナ大変革」は、いまなお世界や国内の企業を動かし続けているものの、その成果は「まだら模様」です。特にパリ協定で各国に求めているNDC( 国別削減目標) について、日本政府の議論の進め方に批判が集まりました(12P 参照)。

サステナ領域でも世界のトップランナーでい続けることこそ、リスクを回避し、機会を活かし、財

務パフォーマンスを押し上げる王道であることは論を待ちません。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)