酒造りは冬の間中、蔵にこもり生活のすべてを捧げて行う。蔵人と呼ばれる職人たちを束ねる杜氏※は日本酒の出来・不出来を「命とひきかえ」と話す。同時に蔵人とその家族の人生を預かり、品質を落とさぬよう後継者を育てる責任がある。

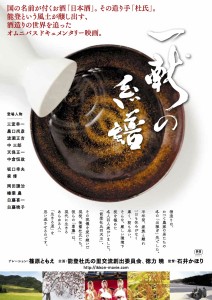

ドキュメンタリー映画「一献の系譜」(石井かほり監督、2015年日本作品、配給グリクリエイツ株式会社)は、2011年に世界農業遺産に認定された石川県能登半島を舞台に、杜氏と弟子たちの酒造りにかける情熱と苦悩を描き、日本のものづくりの精神を伝えている。(松島香織)

「私たちの造る日本酒は芸術品だ」と吟醸酒の礎を築いた名人で「能登杜氏四天王」の一人、三盃(さんばい)幸一さんはきっぱり言いきる。その矜持の背景には神事がある。島根県出雲市の佐香神社に、神々が酒を見つけて180日間宴会を開いたという神話が残っている。現在の冠婚葬祭に日本酒は欠かせない。室町時代に清酒造りの原形が整ったという古い歴史もある。

杜氏組合の勉強会で、社員杜氏が「誰でも良質の酒が造れるシステムがないと後継者が育たない」と話す場面がある。職人気質の杜氏たちは渋い顔だ。会社経営として合理的安定性を追求するか、個々の人間が自分の感性と努力で技術を磨くべきか。次世代に何をどのように伝えていくべきなのか―。酒造りに限らず、ものづくりや文化継承などに通じる時代の問いかけだ。

良質の米、水、麹菌で造られる日本酒は自然との関わりが深く、生物多様性が守られた棚田の景色は貴重だ。酒造りが盛んな土地には祭りが多い。能登の酒造りに農村文化は深く関わっている。

9月27日の上映後、石井監督は「能登には海や山があり、食文化が豊かで生活するにはちょうどよい大きさ」、「映画は100年残る。100年後の未来でこの映画が何かのヒントになってくれれば」などと語った。

東京・新宿武蔵野館で上映中。ほか大阪、長野、愛知など全国順次公開予定。

イタリア・ミラノの「日本の食のドキュメンタリー映画特別上映会」で10月2日、3日に上映された。

※従来から続く出稼ぎ杜氏、通年雇用社員杜氏、蔵元自身が酒造りをする蔵元杜氏がいる。

◆「一献の系譜」公式サイト

http://ikkon-movie.com/

◆新宿武蔵野館

http://shinjuku.musashino-k.jp/

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)