脱炭素の国際的枠組み「SBTi」が2020年秋までに、トヨタ自動車・日産自動車・本田技研工業の3社を認定過程リストから削除していたことが分かった。「パリ協定」に整合した温室効果ガス削減目標で、日本企業も120社(7月14日現在)が認定済みだ。日本車メーカー特有の事情はあるものの、世界標準とのギャップを埋める努力が求められる。(オルタナ編集部)

SBTiは、「サイエンス・ベースト・ターゲット(科学に基づいた目標)・イニシアティブ」の略称。温室効果ガス排出削減のための国際的枠組みで、2015年12月のパリ協定採択と同時に始まった。

国連グローバルコンパクト(本部ニューヨーク)、世界自然保護基金(WWF、本部スイス)、CDP(旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト、本部ロンドン)、世界資源研究所(本部ワシントンDC)と協働している。日本の環境省も側面支援する。

企業が「世界の気温上昇を産業革命前から2℃を十分に下回る水準(WB2)」、または「1.5℃に抑える」目標をコミット(宣言)したものを審査し、合格すれば「科学的な根拠がある目標」(SBT)として認定する。

キリンHD、ソニーなど日本企業46社が「1.5℃」目標

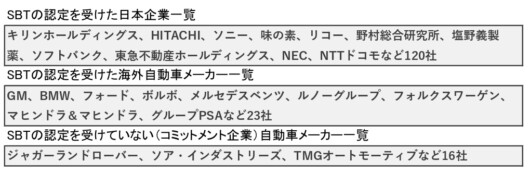

ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の文脈にもそぐうので、大手企業の間で関心が高まっている。認定を受けた日本企業120社のうち、「2℃」目標が花王や大塚製薬など37社、「WB2」がTOTOやセコムなど37社、「1.5℃」がキリンHDやソニーなど46社という内訳だ。

「SBTi」のプロセスには5段階ある。

1.コミット(脱炭素取り組みの宣言)、2.デベロップ(脱炭素目標の作成)、3.サブミット(目標の提出)、4.コミュニケート(ステークホルダーへの発信)、5.ディスクローズ(進捗の報告)――だ。

SBTへの参加は、「コミットメントレター(宣言書)」を提出することで認められる。7月14日までにグローバルで1617社、日本企業は147社が参加(上記1~5のいずれかの段階)している。日本企業は「目標をコミットしている企業」が27社、「認定を取得した企業」が120社ある。

SBTiの目標提出までは2年の猶予期間

目標提出までは2年の猶予期間がある。期間中は取り組み中の企業としてSBTiのリストに記載され、株主・投資家にアピールできるので、日本の大企業もESG情報発信の一環として注目している。

設定した目標をSBTiに提出し、約30日の審査を経て合格すれば、SBTiから「認定」を受けられる。

2016年に「2年以内に目標をコミットしている企業」として登録されたトヨタ自動車は、2020年10月に参加リストから除外された。日産とホンダは2015年当初から登録されていたと見られるが、2020年9月までにリストから除外された。トヨタは目標を設定したものの、申請することができなかったとし、日産とホンダについても同様の理由とみられる。

海外の自動車メーカーではGM、フォード、BMW、メルセデスベンツ、フォルクスワーゲン、ボルボ、ルノー、仏PSA(プジョー・シトロエングループ)などが認定を取得している。

今回、日本の主要自動車メーカーがリストから除外された背景には3つの理由がある。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)