水素と二酸化炭素(CO2)から都市ガスを作る「メタネーション」の実用化に向けた取り組みが、相次いで始まっている。化石燃料(天然ガス)を使わないカーボンフリーで、導管をはじめ既存の都市ガスインフラを転用できることから期待が集まる。メタネーションは次世代の都市ガスとなるか。(オルタナ編集部・長濱慎)

2030年に実用化、2050年に現行と同水準の価格を目指す

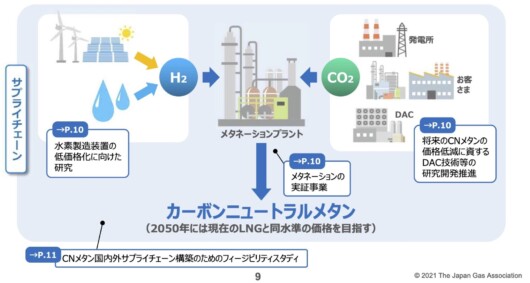

メタネーションは水素(H2)とCO2を組み合わせることで、都市ガスの主成分であるメタン(CH4)を作り出す。水素は水を再エネによる電気で分解して作り、CO2は発電所や工場から回収する。

これまで燃料電池や水素ステーションで使用する水素は、都市ガス(天然ガス)から作っていた。メタネーションでは原料を水とすることで、製造段階でのカーボンフリーを目指す。

メタネーションの実用化に向けて、東京ガスは2022年3月から実証実験を始める予定だ。大阪ガスは、水とCO2を加熱してできた水蒸気を電気分解してメタンを作る「SOECメタネーション」に取り組む。メタンを合成する際に発生する排熱を加熱に再利用することで、85〜90%の高い変換効率を期待できるという。

経済産業省はメタネーション推進官民協議会を設置し、実用化に向けた取り組みを後押しする。協議会には東京ガス、大阪ガスなどのガス事業者はもとより、東京電力、関西電力、三菱重工、IHI、日本郵船、日立造船、日本製鉄、JFEスチール、三菱商事、住友商事など各業界からの企業が名を連ねる。

都市ガスの業界団体「日本ガス協会」は2030年のメタネーション実用化と、2050年に現在の天然ガス由来の都市ガスと同水準の価格を実現する目標を掲げている。

エネルギーというと「電力」ばかりに注目しがちだが、もう一方の「熱」も重要だ。「第6次エネルギー基本計画(素案)」では「非電力部門(熱)は、脱炭素化した電力による電化を進める」としているが、工場や製鉄所の高熱利用、給湯や冷暖房など全てを電化するのは難しい。熱部門の脱炭素に、メタネーションはますます重要な位置付けとなるだろう。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)