日本にもCSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)を新設する企業がじわりと増えてきた。SDGsやカーボンニュートラルなどサステナビリティに関するメガトレンドの潮流を受けて、機関投資家などの企業を見る目が変わったことが背景にある。経営戦略にサステナビリティを組み込んでいるかが、投資先を選ぶ一つの判断基準になっている。(オルタナS編集長=池田 真隆)

「コンビニエンスストアはまちをよくするインフラの一つ。SDGsに貢献する取り組みをより一層強化するためにCSOを設けました」――ローソンの杉原弥生・広報部シニアマネージャーはこう話す。

同社では2021年にCSOを新設した。経営戦略にサステナビリティを組み込むためにCSOには竹増貞信社長が就任した。まだ設けて1年足らずだが、経営トップがサステナビリティの責任者になったことで社内での推進力が上がったという。「店舗での取り組みが進み、積極的な店舗を表彰する制度も生まれました」と話す。

いまCSOを新設する日本企業が少しずつ増えている。CSOは主に欧州や米国企業に見られる役職だった。元祖はスウェーデン発祥の家具大手イケアだ。2011年1月にCSOをつくり、初代CSOには気候変動対策に取り組む国際NGOクライメイト・グループの創始者スティーブ・ハワード氏が就任した。

その他でCSOを設けた企業としては、ウォルマートやパタゴニア、アディダスなどがある。日本では2016年に日産自動車が当時の会長だったカルロス・ゴーン氏の要請で設けたが、その頃の日本でCSOという役職を設けた企業はほとんどなかった。

だが、気候危機や人権問題の深刻さが明らかになり、ESG(環境・社会・ガバナンス)を軸に投資先を選ぶ機関投資家の動きが活発化するにつれてCSOを設ける日本企業も増えていった。

2018年には千代田化工建設など、2020年にはトヨタ自動車、明治、富士通ゼネラルなど、2021年にはローソン、三井住友グループなどが新設した。今年に入ってすでにヤオコーが3月1日に、大成建設が4月1日に新設することを発表している。

■CSOが必要な3要素

デロイトトーマツは2021年2月、金融機関のCSOについてまとめたレポートを公表した。そのレポートでは、CSOを置く必要に駆られるのは3つの要因に直面したときだと述べている。その3つとは次の通りだ。

1:外部環境の変化が社内の変化を上回っている場合

2:ステークホルダーの期待が現実を先取りしている場合

3:組織がESGリスクを戦略的な機会と認識している場合

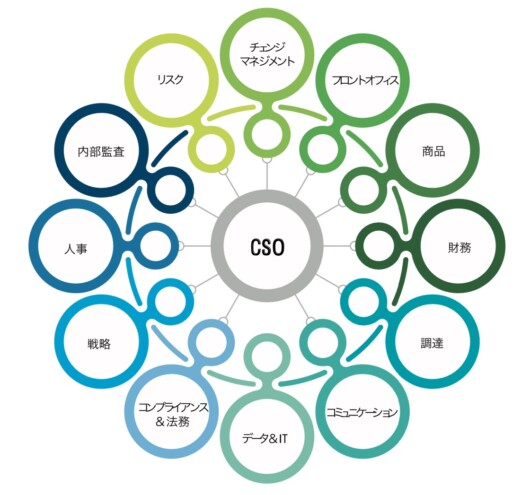

レポートではCSOの使命を、ビジネスモデルとサステナビリティ戦略を一致させて社内に根付かせることと定めている。そのためには、様々な部署やステークホルダーとの対話を重ねる必要があるので、「類まれなコミュニケーション能力」が必要だとしている。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)