公益財団法人日本国際交流センターは3月23日、日本の保健医療に対する国際協力のあり方について意識調査を行った。その結果、72.2%が「保健分野のODAを増やすべき」と回答した。先進主要国では保健、難民、人道支援などに割くODA予算は増えているが、日本ではインフラやエネルギー関連が多く保健分野のODAの割合は5.4%にとどまる。専門家は、「国際社会では保健への投資拡大が喫緊の課題になっている。地球規模の課題でもあるし、自国の安全保障にもつながる」と話す。(オルタナS編集長=池田 真隆)

意識調査を行ったのは、日本国際交流センター内にあるグローバルファンド日本委員会。同会は、低・中所得国の三大感染症対策を支える官民連携基金である「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」を支援する日本の民間イニシアティブだ。調査は2月24~26日に実施し、15~69歳合計1,578人が回答した。

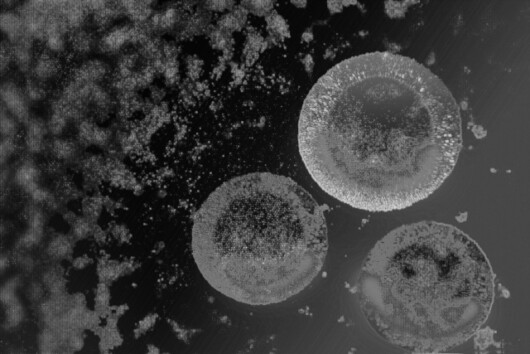

調査の結果、コロナ禍によって保健分野の国際協力を期待する人が増えていることが明らかになった。「日本は開発途上国の感染症に対して支援を行うべきだと思うか」との質問に対し、回答者の78.5%が「行うべき」と答えた。

さらに、72.2%が保健分野のODAを「増やすべき」と答え、開発途上国のコロナ対策支援を増やしたことで2020年の日本の保健分野ODAが前年比3倍になったことに対しては72.4%が「良いこと」という結果だった。

この背景には、「感染症には国境がない」と考えている人が多いことがある。93.2%が「感染症には国境がない」と回答しており、開発途上国の感染症対策は自国の安全保障にもつながると考えている人が多数を占めた。

国際的にODAの目的は「開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与すること」だと定義される。先進主要国が難民などの人道支援、気候変動などの地球規模の課題に取り組むことで、国際社会の平和を維持し、その結果、自国の安全と繁栄にもつながるという考えで取り組んでいる。

日本のODA拠出額は、70~80年代を通じて増え、1989年には約90億ドルを計上し、「世界最大の援助国」になった。2000年までは引き続き世界最大の援助国だったが、2000年に入ると、米国や英国、ドイツ、フランスなどに抜かれ、2019年は世界6位に下がった。

日本の特徴としては、輸送やエネルギー、通信など経済インフラへの割合が高いことがある。日本国際交流センター執行理事でグローバルファンド日本委員会事務局長を務める伊藤聡子氏は今回の調査結果を受けて、「他の先進主要国のODAは、保健、難民、人道支援、教育など社会開発や人道分野の支援が多い傾向で日本のODAが顕著に異なっている」と話す。

さらに、いまや保健への投資は気候変動と並ぶほどの重要課題になったと語る。「国際社会では二度とパンデミックを起こさないため、保健への『投資』の拡大が喫緊の課題だ。それは、気候変動と同様な地球規模課題の解決に向けた国際的な連帯であり、ひるがえって自国の安全保障への投資でもある」。

日本政府には、2020年の保健ODAの増額を一過性の緊急対応に終わらせず、「引き続き抜本的な資金の拡充、より費用対効果の高い支援方法の模索、ODA 以外の公的資金や民間資金の動員の検討など、グローバルな感染症問題に対するコミットメントの強化を期待したい」と強調した。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)