島津製作所、シグマクシス、大阪大学大学院は3月28日、3Dバイオプリント技術による培養肉の自動生産装置を、3者共同で開発していくと発表した。牛肉の筋・脂肪・血管の繊維組織を立体的に再現する技術により、本物の肉に劣らない培養肉の生産を目指す。2025年を目処に自動生産技術を実用化し、将来は医療や創薬への展開も視野に入れる。(オルタナ副編集長・長濱慎)

■畜産部門の脱炭素からIPS細胞の実用化まで幅広く貢献できる可能性

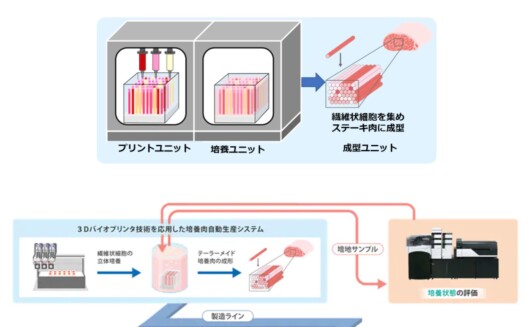

本プロジェクトでは、大阪大学大学院工学研究科の3Dバイオプリント技術、島津製作所の分析計測技術、シグマクシスのフードテック領域の知見という、3者それぞれの強みを組み合わせて技術開発を加速させる。

従来の培養肉は筋繊維のみの「ミンチ構造」が一般的で、味も品質も本物の肉とはほど遠いものだった。

本プロジェクトの中核となる3Dバイオプリント技術は筋・脂肪・血管という異なる繊維組織を作り出し、組み合わせることで、本物に近い立体的な培養肉を作り出せる。高級和牛の「サシ」を表現したり、脂肪や筋成分を調整したりすることも可能だ。

島津製作所の馬瀬嘉昭・専務執行役員分析計測事業部長は「当社が食品開発のソリューションとして提供してきた栄養・機能性成分分析の技術を用いれば、美味しいだけでなく栄養のバランスに優れたヘルシーな肉を作ることができる」と、高品質な肉を生み出せる可能性を示した。

今後のスケジュールは、2025年を目処に培養肉の自動生産を目指す。大阪府も注目しており、同年に開催する大阪万博で展示したいという声も上がっているという。

大阪大学大学院の松崎典弥・教授は「開発は牛肉をターゲットにしているが、豚肉や鶏肉の生産にも対応ができると考えている。マグロやエビはできないのかといった問い合わせも多い」と、海外からも注目されている現状を語る。

シグマクシスの桐原慎也・ディレクターは「まだインパクトを定量的に見積もる研究は行なっていないが、培養肉の生産が実現すれば、温室効果ガスの削減や牛の飼育に消費される水問題にも貢献できる」と、環境・社会課題の解決を見据える。

プロジェクトで協働する3者は、医療や創薬分野での3Dバイオプリントの利活用も視野に入れる。一例として、人間の臓器モデルを作成できれば、希少疾患の研究などに活用できる。臨床データを取る際の動物実験も廃止できるので、アニマルウェルフェアの観点からのメリットも期待できる。

3Dバイオプリント技術が実用化すれば、山中伸弥氏(2012年ノーベル医学・生理学賞)が進めるIPS細胞の実用化など、再生医療の発展にも大きく貢献できるだろう。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)