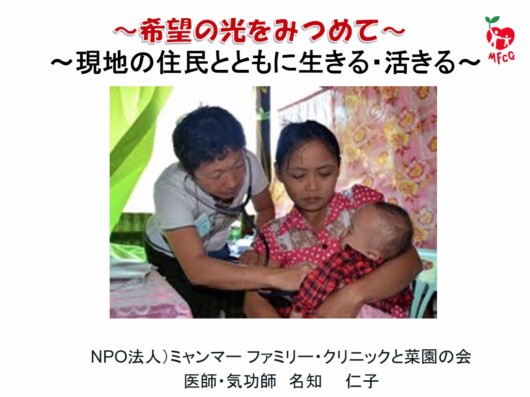

オルタナオンラインに「ミャンマーの僻地・無医村「ミャウンミャから」を寄稿している医師・名知仁子さんが3月26日、活動報告会を開いた。名知さんはミャンマーからオンラインで参加し、現地で取り組んでいる巡回医療や保健衛生指導、菜園づくりについて報告。コロナ禍と政変による混乱の中、人々が自分たちの力で課題を解決し、立ち上がる姿に胸を打たれると語った。(オルタナ副編集長・長濱慎)

名知仁子(なち・さとこ)

新潟県出身。1988年、獨協医科大学卒業。「国境なき医師団」でミャンマー・カレン族やロヒンギャ族に対する医療支援、外務省ODA団体「Japan Platform」ではイラク戦争で難民となったクルド人への難民緊急援助などを行い。2008年にMFCGの前身となる任意団体「ミャンマー クリニック菜園開設基金」を設立。15年ミャンマーに移住。

名知さんが立ち上げたNPO法人「ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会(MFCG)」は、医療だけでなく菜園づくりのサポートにも取り組んでいる。その理由について、名知さんはこう語った。

「どんなに医療を提供しても、栄養を改善しなければ命を救えません。世界では年間600万人の子どもが栄養不良で亡くなっています。だからこそ食べ物を作り、その大切さを伝えようという想いから、医療と菜園を2本の柱としたのです」

MFCGは現在、南部のミャウンミャを拠点に約1万人が暮らす16の村を巡回している。その多くが無医村で、満足な教育を受けられず文字の読み書きができない住民も少なくない。

「学校に行けていない人は、日本では当たり前の保健衛生さえ知る機会がありません。そこで私たちは、もっともベーシックな手を洗う方法から指導しています。無医村において自分の命を自分で守るには基本的な習慣が大切で、実際にやりながら身につけてもらいます」

手洗いが命を守るというのは決して大げさではないと、名知さんは強調する。手洗いをすれば、死に直結する下痢症、寄生虫、肝炎、赤痢などを高い確率で予防できる。こうした巡回指導が実を結び、住民が自主的に環境整備に立ち上がるようになった。

「あるカレン族の村では、15世帯にしかなかったトイレが4年かけて全124世帯に普及しました。これは村人が共同で成し遂げたことです。小学校をドロップアウトした女の子がゴミ拾いを始めたのをきっかけに村全体がきれいになり、村人が『ゴミ拾いの歌』を作るまでになりました」

日本の大学病院に勤務していた名知さんを国際医療に向かわせたのは「もしあなたの愛を誰かに与えたら、それはあなたを豊かにする」というマザーテレサの言葉だった。現在、名知さんの活動には現地の大学生も加わり、連帯の輪が広がっているという。

「そのような若者をサポートし、ご縁を創るのがMFCGの役目です。ミャンマーの平均寿命は65歳。私もあと5年と少しで65歳になりますが、その時までに私たちの活動が必要でなくなる世界を目指します」と、名知さんは報告を締めくくった。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)