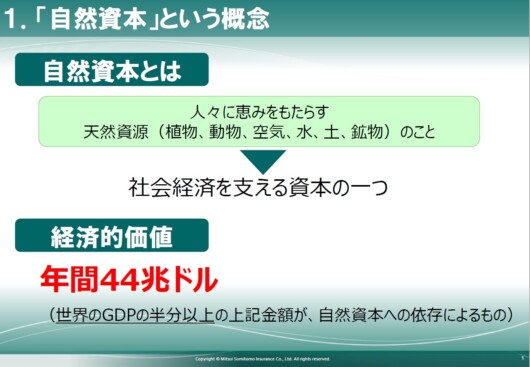

サステナビリティの領域で「自然資本」を巡る動きが加速している。自然資本とは植物、動物、空気、水などの天然資源を指す。社会経済を支える資本の一つで、経済的価値は年間で世界のGDPの半分以上となる44兆米ドルに及ぶ。(オルタナS編集長=池田 真隆)

まず自然資本を理解するために、この概念の位置づけから見ていきたい。スウェーデンのヨハン・ロックストローム博士が考案した「SDGsウェディングケーキ」モデルを例にすると、自然資本は最下層に位置する。つまり、持続可能な経済社会には自然資本が必要条件なのだ。

世界経済フォーラムが2020年に発表した「Nature Risk Rising」では世界のGDPの半分以上に当たる44兆米ドルが自然資本に依存していると明かした。世界経済フォーラムが毎年発表している企業のグローバルリスクを見ても生物多様性は上位3番以内に入っている。

こうしたことを背景に、企業に自然関連リスクの開示を求める動きができた。それが自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の発足だ。TNFDは気候変動による事業リスクの開示を求めるTCFDの生物多様性版だ。

TNFDは2022年3月に開示枠組みの草稿版を公開した。今後、議論を重ねて2023年9月に正式に公開する予定だ。

30 by 30(サーティ・バイ・サーティ)と呼ばれる国際イニシアティブもできた。2030年までに世界の陸地と海洋の30%以上を保護・保全地域とすることを目指す。2022年に開く生物多様性締約国会議COP15で採択する予定だ。

■気候変動と生物多様性は表裏一体の関係性

サステナビリティの領域では気候変動への取り組みが進み、生物多様性への関心は高くなかった。しかし、気候変動と生物多様性は表裏一体の関係なので、統合した取り組みが企業には求められる。

世界では、ユニリーバが2023年までにパーム油、紙・ボール紙、茶、大豆、ココアのサプライチェーンの森林伐採をゼロにする目標を掲げ、ケリングは環境損益計算書を用いたサプライチェーン全体の環境負荷の可視化に取り組んでいる。

国内企業で先行するのは住宅や自動車、食品や農業などの事業者だ。トヨタ自動車やブリヂストンなどは持続可能な天然ゴムの調達方針を策定、住友林業や積水ハウスなどは違法木材の除外に取り組む。

■三井住友海上火災保険、インドネシア環境省と連携して熱帯林再生

保険会社でユニークなのは三井住友海上火災保険だ。同社は中期経営計画のサステナビリティの重点課題に「地球環境との共生」を掲げ、「気候変動への対応」と「自然資本の持続可能性向上」を一体的に取り組む。

2005年からインドネシアの環境省と日本の民間企業として初めて連携して、これまでにインドネシアの熱帯林地域に約30万本の植樹を行った。

さらに、自動車保険の専用ドライブレコーダーに動物注意アラートを提供した。希少動物が生息する地域に接近した場合、ドライバーに知らせ、「ロードキル」の削減に貢献する。

海洋汚染に対応した保険サービスも行う。海洋汚染損害については従来の保険でも補償していたが、船舶運航者が自主的に行う自然環境への損害に対する保全・回復活動の費用は補償対象外だった。

「海洋汚染対応追加費用補償特約」は、船舶事故によって自然環境に損害が発生した際に、船舶運航者が賠償責任の範囲を超えて行う自然環境の損害に対する拡大防止や回復活動に支出した費用を補償する。

同社の関口洋平・経営企画部サステナビリティ推進チーム長は、「生物多様性を含め自然資本の過剰利用、過剰依存については、グローバルリスク報告書などで指摘されていますが、特に国内では社会的関心や危機感が十分共有されていませんでした。TNFD日本協議会やJBIB(企業と生物多様性イニシアティブ)などの活動を通じて、企業の意識向上に貢献していきたいと考えています」と話した。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)