■スコープ3の衝撃(1)

環境省は2024年3月をめどに、企業や組織の温室効果ガス(GHG)の排出量のうち「スコープ3」(間接排出)について、「一次データ」(実測値)を使った算定方法の方針を示すことが明らかになった。これまで国内では売上高や取引高と業種平均(産業連関表ベース)の排出係数を基にした推計値によってスコープ3を算定していた。これを一次データに切り替えることで、企業は規模や業種を問わず、「真の脱炭素」を求められることになる。(オルタナS編集長=池田 真隆)

■スコープ1、2、3の違いとこれまでの算出方法とは

環境省では企業のGHG排出量の算定方針(スコープ1~3の合計)として、2011年10月に「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を出した。これまでに5回改訂し、2022年3月の改訂版が最新だ。

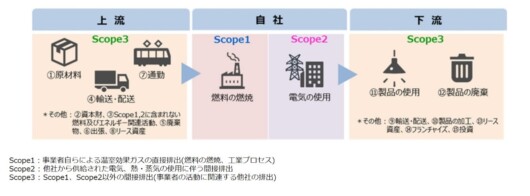

このガイドラインでは、温室効果ガス排出量の算定と報告の国際基準「GHGプロトコル」をもとに、サプライチェーンを「スコープ」という考え方で分けた。スコープ1は自社の活動に伴う 「直接排出」だ。スコープ2は、「エネルギー起源の間接排出」。自社が購入した電気・熱の使用に伴う排出量だ。

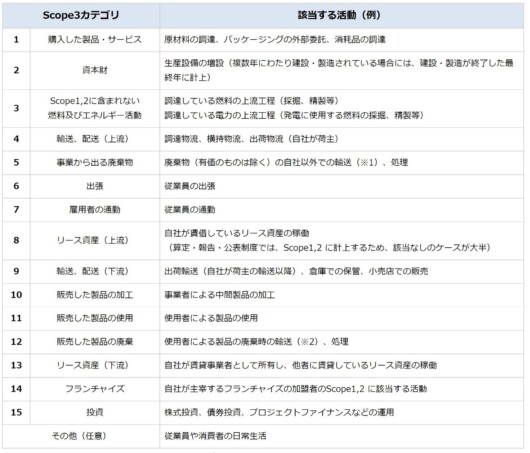

スコープ3は、「その他の間接排出量」と定義した。スコープ2以外の間接的な排出量という意味だ。具体的には、例えば、 取引先から原料を調達した場合、取引先がその原料を製造 するまでに排出した量を指す。GHGプロトコルでは、スコープ3を上流から下流まで15のカテゴリー(図参照)に分けていて、環境省のガイドラインもこの分け方に合わせた。

ガイドラインで示した算定方法は2つある。一つは、取引先から排出量の提供を受ける方法だ。実態に即した「一次データ」をもとに排出量を算定できるが、現実的にはすべての取引先からデータを集めることは難しい。

そこで、二つ目の方法として、「活動量(売上高・取引高など)×排出原単位」という算定式を示した。この算定式の詳細は後述するが、「推計」である。環境省としては、企業には推計の算定式で排出量の多いカテゴリーを特定してから、一次データをもとに削減努力をしていくことを推奨している。こうした考えから、この算定式を示したのだ。

算定に用いる活動量とは、企業の活動規模に関する数値を指す。取引金額のほか、電気の使用量、貨物の輸送量、廃棄物の処理量などだ。

排出原単位とは、活動量当たりの排出量を指す。環境省では、スコープ3の15カテゴリーの品目ごとに「排出原単位」を一覧にしている。この数値は業界の平均値だ。算定式が「推計」であるといわれる理由はここにある。

■ 実測値ベースの算定式に

ところが、業界の平均値を使った「推計」では、企業がスコープ3排出量削減の取組を行っても、その効果を排出量に反映することができない。そのため、 環境省は2024年4月から、スコープ3について「一次データ」をベースにした算定に切り替えることを企業に推奨する 。ガイドラインは5回改訂してきたが、いずれも「推計」の算定式をアップデートしてきた。今回は、「実測値」での算定に変えるので、ガイドラインを改訂する場合は大幅なリニューアルとなる 。

だが、実測値ベースの算定になると、企業には大幅な工数やコストが掛かる。例えばカテゴリー1の「購入した製品・サービス」はすべての企業に共通するので国としての方針を示しやすいが、カテゴリー11の「販売した製品の使用」についてはどこまで精緻にデータを集めるかなど、今後も議論は続きそうだ。

■スコープ3、今後の論点とプロセスは

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)