記事のポイント

- WWFジャパンが「生きている地球レポート2022」を発表

- 生物多様性が50年で69%減少、人類が地球1.75個分の自然資源を消費

- 2030年までに生物多様性の損失を反転させることが必要と訴える

国際環境NGOのWWFジャパンは10月13日、「生きている地球レポート2022」を発表した。1970年〜2018年の約50年間で生物多様性が69%減少していることを明らかにし、気候と生物多様性の両面から、ビジネスや政治のリーダーによる喫緊の対策が必要と訴えた。(オルタナ副編集長・長濱慎)

「生きている地球レポート」は、1998年から隔年で発行されてきた。生物多様性を示す「生きている地球指数」と、人間が地球環境にかける負荷を示す「エコロジカル・フットプリント」の2つの指標で、地球環境の現状を報告するものだ。

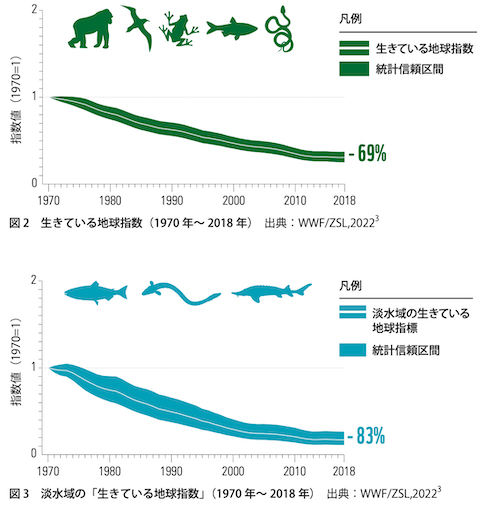

「生きている地球指数」は、脊髄動物(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類)約5230種・約32000個体群のデータをもとに、生物多様性の損失を割り出すもので、ロンドン動物園協会(ZSL)とともに調査した。

2022年版レポートは、1970年から2018年の間に平均69%減少していることを明らかにした。前回(2020年版)では68%の減少だった。

特に魚類など淡水域の生物は、平均83%減少している。レポートは「人類の半数以上が川や湖などの淡水域から3km圏以内で生活しており、汚染や取水、乱獲などが、淡水域の生物多様性を脅かす原因」と分析している。

「エコロジカル・フットプリント」は、人類の活動が地球のバイオキャパシティ(生物生産力:生態系によるサービス供給可能量など)をどのぐらい超えているのかを示す。75%の超過、つまり人類が地球1.75個分に相当する自然資源を過剰に消費しているという結果になった。

これらの結果を踏まえ、レポートはこう指摘する。

「2030 年までに生物多様性の損失を反転させ、ネイチャー・ポジティブな世界を確立することが不可欠。これまでの生産・消費、政策決定、金融における仕組みを根本から戦略的に変革していくことが求められ、政府、企業、社会の指針となる共通の生物多様性の回復を目指す世界目標の国際合意が必要」

WWFジャパンの松田英美子・自然保護室生物多様性グループ長は、11月に開かれる「COP27」(国連気候変動枠組条約第27回締約国会議)を踏まえ、こうコメントした。

「気候変動は生物多様性損失の5大要因のひとつで、国際的な気候関連議論においても生物多様性への配慮が大きく取り上げられています。気候変動と生物多様性の損失は表裏一体。統合的なアプローチによる両課題への解決策が強く求められており、今回の『生きている地球レポート2022』でも提案しています」

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)