記事のポイント

- 「横浜SDGs漫才グランプリ2022」が横浜市立大学で開かれた

- 精神障がいがある横浜ピアスタッフのメンバーと学生がコンビ・トリオを組んだ

- 漫才大会を通じて「ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)」を提案する

「横浜SDGs漫才グランプリ2022」が10月30日、横浜市立大学で開催された。精神障がいがある横浜ピアスタッフ(YPS)のメンバーと横浜市立大学の学生がコンビ・トリオを組んで、SDGsをテーマにした漫才を披露した。漫才を通してSDGsを広めるとともに、誰も排除されない「ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)」を提案する。(オルタナ総研事務局長=金子愛子)

「横浜SDGs漫才グランプリ」は、影山摩子弥・横浜市立大学国際教養学部教授の授業の一環としてスタートした。同大学の学生と精神障がいがあるYPSメンバーは5月から、SDGsについて学びながら、ネタ作りや漫才の練習に取り組んできた。

漫才の講師は、吉本興業所属でスイス人と日本人の夫婦漫才コンビ「フランポネ」のマヌー島岡さん・シラちゃんと、スペイン語大好き芸人藤田ゆみさんが務めた。

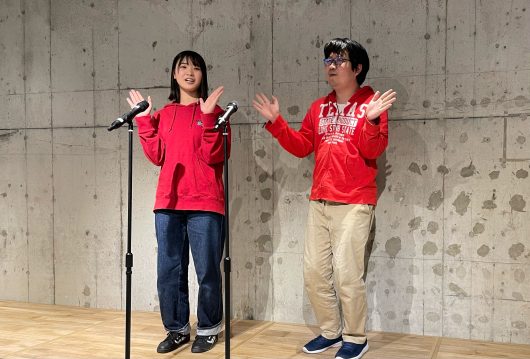

「横浜SDGs漫才グランプリ」当日は、6グループ13人がSDGsをテーマとした漫才を発表。フランポネ、藤田さんのほか、企業やNPOが審査を行い、グランプリ、準グランプリ、優秀賞を決定した。

グランプリに輝いた「海鮮パプリカ」は、「ジェンダー平等」などをテーマに漫才を披露。荒木雅也さんは、「障がい者も健常者も関係なく、笑いの力は凄まじい。これからもボケ続けようと思った」と笑いを誘った。

相方の森川はるなさんは「漫才という未知のものにSDGsを加えないといけないので大変だったが、メンバーと頑張ってきて良かった」と笑顔で話す。

■なぜ「SDGs×漫才」なのか

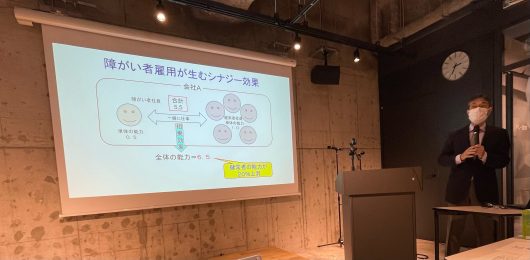

横浜市立大学の影山摩子弥教授は、10年前から障がい者雇用の研究をしている。健常者が障がい者と一緒に仕事をすると、健常者の職務満足度が上がり、業績にも良い影響を与えるという調査結果が出たが、「なぜそうなのか」がうまく説明できなかった。

そこで、2021年から2022年にかけて、メカニズムの解明を行った。その結果、障がい者雇用を実践すると、皆で協力し合おうという関係性が生まれ、倫理性や心理的安全性が高まり、仕事の満足度や会社の求心力アップにつながることが分かった。最終的には社員の業務パフォーマンスが上がる調査結果となった。

今回の「横浜SDGs漫才グランプリ」は、漫才を使った障がい者との接触シミュレーションだ。障がい者と接することで、障がい者のパフォーマンスを認識し、障がい者のイメージが変化するかを検証するのが目的だ。

なぜ「漫才」だったのか。

漫才は、皆素人同士なので格差が生まれずに楽しく取り組むことができ、「感性」に働きかけることもできる。人間は体験しながら覚えていく生き物であり、感性は個人の経験などに基づく言語化できない「暗黙知」を察知するツールである。

ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)を進めるためのスキーム作りとしても重要だ。

例えば、障がい者雇用について総論で反対はしないが、自分の会社で雇うとなると難しくなることが多い。障がい者の偏見をなくすのは当然だが、障がい者がいると会社の業績が良くなるという事実が広まれば、大きな変化を生み出すはずだ。

影山教授は「今回のような体験を通して、楽しい、面白い、色々な創造ができるなどの暗黙知が広がっていくことが大事だ」と解説する。

講師と審査委員を務めた「フランポネ」マヌー島岡さんらは「お笑い」を通じた社会課題の解決を目指し、日本全国の学校や障がい者施設等で、「漫才で覚える日本語」や「漫才で覚える英語」、「漫才で覚えるSDGs」などの授業を実施している。

■「横浜SDGs漫才グランプリ2022」 審査結果

グランプリ ※「チーム名」 登壇者(所属)

「海鮮パプリカ」荒木雅也さん(YPS)、森川はるなさん(市大)

準グランプリ

「明るい虹」沖山夏菜さん(市大)、中田呼夏さん(市大)

「ナナハチ」高野篤さん(YPS)、市川知愛さん(市大)

優秀賞

「ピンポンパン」三牧涼さん(市大)、根岸涼香さん(市大)、野口珠希さん(市大)

「ひらのだ」平野萌香さん(市大)、野田真さん(市大)

「ブルーストロベリー」田口真紀さん(YPS)、齋藤柚那さん(市大)

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)